【徹底解説】用途別スリング7選&クライミングでの使い方を分かりやすく解説!

鎖場の通過で自分を確保したり、クライミングでの必須装備と言えば、スリングです。

「種類が多すぎて分からない」

「ダイニーマ?ナイロン?冬は凍るとか凍らないとか。」

とりあえずお店の人から言われるままに買ったり、なんとなく買った物を持ち続けたりしますよね。

この記事では、スリングについて徹底的に解説をします。現場で培った知識と経験を出し惜しみなく解説しているので、スリングについて全てを知ることができます。

この記事を読むと、自分の使い方にマッチしたスリングを選べるようになるので、無駄なお買い物や買い直しをすることが無くなります。

■ボディハーネスにするなら、身体が痛くなりにくい幅広のナイロンスリング。

■沢登り・雪山で使うなら、濡れても強度低下が起きにくいダイニーマ。

■クライミングで大量にスリングを持つときは、コンパクトなダイニーマ。

■終了点の構築には、衝撃吸収するナイロン。

スリングについての知識を身につけよう

そもそもスリング(ソウンスリング)とは?ナイロンとダイニーマの用途

ナイロン製スリングは幅が太いのが特徴

ナイロン製スリングはダイニーマに比べて幅が太くて安価なことが特徴です。

ダイニーマに比べて安価です。クライミングで使うなら、衝撃吸収性もあるので支点構築等に向いてます。濡れたり凍ったりすると強度低下が大きいので沢や雪山には向いてません。

ナイロンスリングには織り方が2種類あります。

■中空タイプ

とてもしなやかなのが特徴です。一般的なのはこちらです。

■平織タイプ

とても硬いのが特徴です。丈夫なので、クライミングの支点構築にも。

講習会などで使われる簡易ボディハーネスを作るなら中空タイプのナイロンスリングがオススメ。幅が広くしなやかな方が身体に対してダメージが少ないからです。

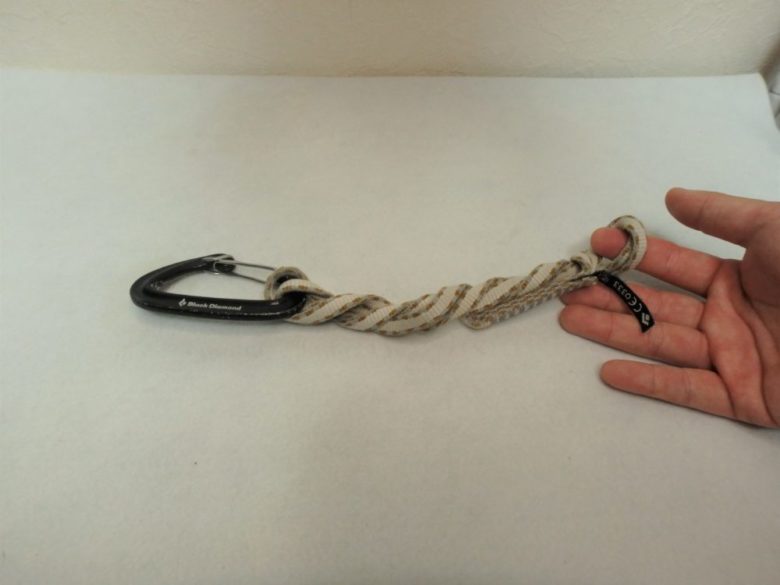

ダイニーマ製は細くてコンパクト

ダイニーマ製品は、幅が細く、コンパクトなのが特徴です

細くてコンパクトなので、大量にスリングを持つ必要がある場合に向いています。濡れたり凍ったりしても強度低下は低いので、沢や雪山に向いています。結び目による強度低下が大きいので支点構築にはあまり向いてません。

白色の部分がダイニーマで、色のついた所はナイロンです。ダイニーマをメインとして、ナイロンを混紡した物が一般的なダイニーマスリングです。

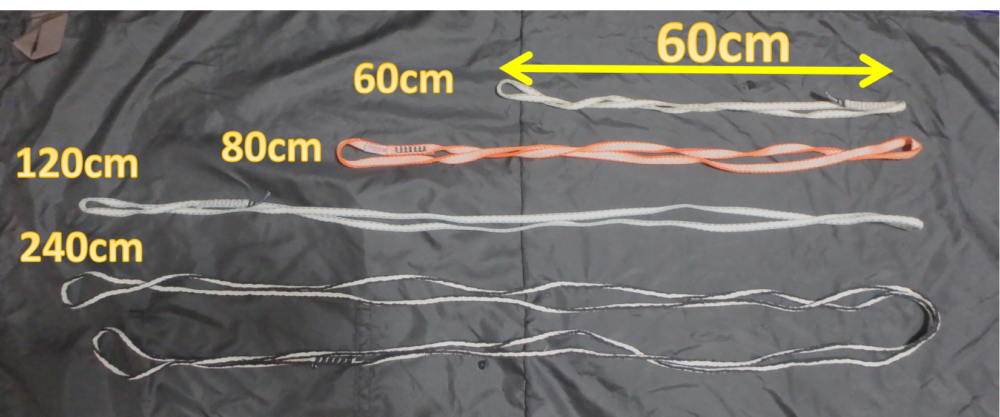

スリングの長さは、輪っかの状態での長さのことをいう

「120cmのスリング」というのは、輪っかの状態での長さのことを言います。長さはおおまかです。(ちゃんと測ると120㎝と表記してあっても115cmとかになります)

スリングの寿命は明確に決まってないけど、目安はある

スリングには明確な寿命は決まってません。使い方によっては数年持つこともあれば、使用一発でダメになる事もあります。使用前に自分で点検をする必要があります。

新しいスリングと古いスリングでは、色が全然違うのが分かりますね。色はある程度の基準になりますが、それよりも細かい傷や毛羽立ちを見ます。全体的に毛羽立ちが目立ち始めたり、目に見えてダメージを負ってたりしたら買い替えの時期です。

タグに記載された製造年月日も1つの指標になります。スリングの取り扱い説明書に耐用年数も書いてありますが、あくまで目安としましょう。

強度はタグを見てしっかりと確認しておこう

強度はタグに書いてあるのでしっかりと確認しておきましょう。

基本的にソウンスリングは22kN(大体2.2トンの重さに耐えれる)の強度がありますが、物によっては15kNなどもありますのでしっかりと確認しましょう。

また、ナイロンロープをダブルフィッシャーで結んだ自作スリングは、6mmのロープで7.5~10kN程度しか強度がありません。

用途としては、懸垂下降の捨て縄や、プルージック程度ということになります。

スリングのNG行為とお手入れ方法

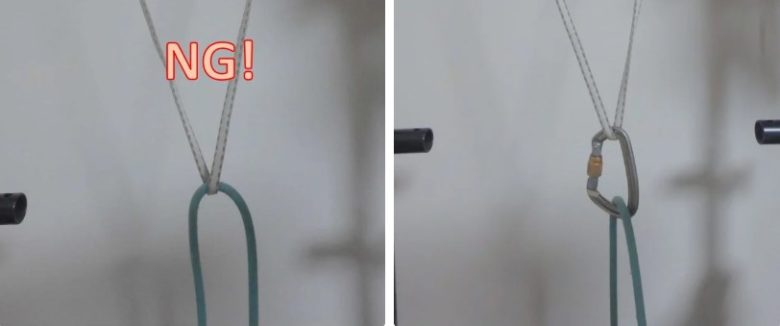

初心者などは懸垂下降などでやっちゃいがち?なミスですね。

スリングに直接ロープをかける使い方は絶対にNGです!カラビナを使いましょう。

特にダイニーマは融点が低いので、ロープとの摩擦でスリングが破断してしまいます。

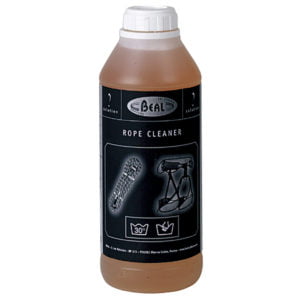

また、スリングやロープに油性マジックで名前を書いたり、マーキングするのもNGです!

油性マジックに含まれる有機溶剤がナイロン製品にダメージを与える可能性があるからですね。

スリングやクライミングロープにマーキングをしたい人は、こちらの商品がオススメ。(ロストアローHPに飛びます)

引用:ロストアロー ベアールHP https://www.lostarrow.co.jp/store/g/gBE16083/

スリングのまとめ方(首にかけるのはNG!)

スリングって使わないうちはコンパクトですが、使うとごちゃごちゃしがちですよね。

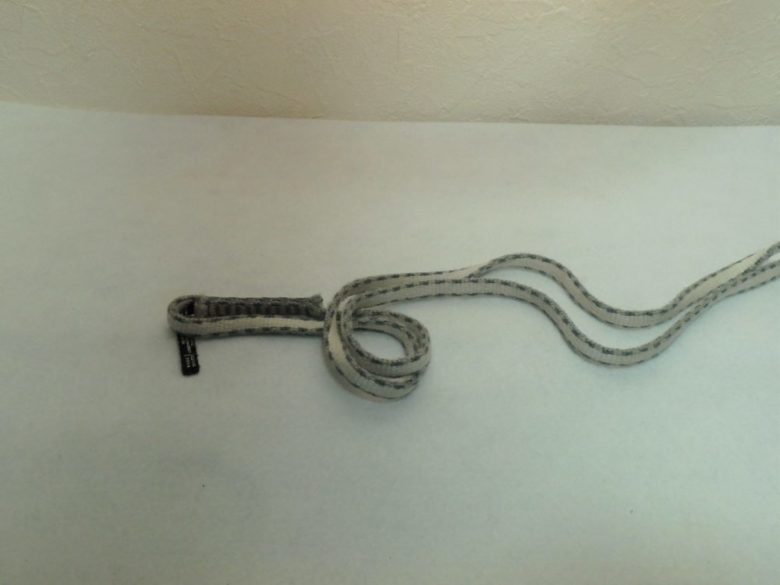

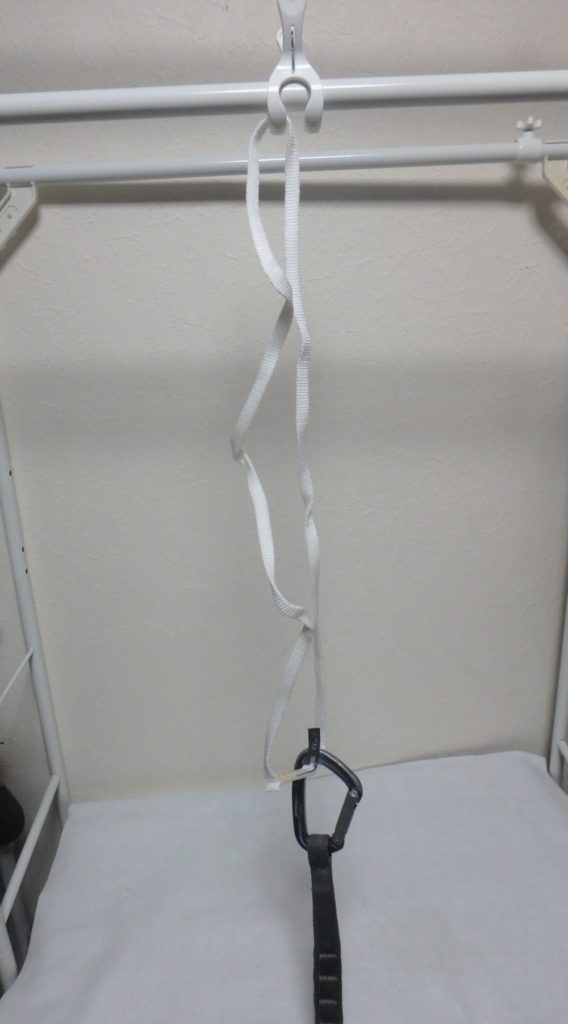

携行方法として、代表的なのは右の写真の2つだと思います。

名前は僕が適当に付けましたが「巻き巻き方式」「織り込み方式」とします。

- 1度使うと織り込むのに時間がかかる

- スリングがバラけにくい

- 1回目に使うときはスピーディにセットできる

- 1度使ったあともスピーディーにまとめれる。

- 良く巻かないとスリングがバラける

- 気を付けないとカラビナかスリングを落とす

▲巻き巻き方式の作り方

巻き巻き方式は使った後もスリングをまとめるのが簡単です。

ただし、両手が必要なので落ち着いたときにやる必要があります。

最初のひねりを入れないとカラビナが落っこちちゃうので注意!

▲巻き巻き方式は、しっかりと巻いておかないとスリングがバラけちゃいます。

そうなると、クライミング時に足が引っ掛かったりするので結構危険です。

▲織り込み方式の作り方

織り込み方式は、織り込むのに時間がかかりますが、使う時はすぐに解けます。

その代わり巻き巻き方式みたいにバラけたりはしません。

マメな方は織り込み方式でハーネスにぶら下げておいて、登ってる最中に使ったスリングは巻き巻き方式でまとめるのが良いかもしれませんね。

クライミング中に120cmスリングを回収した時は、一時的に肩掛けする方式がオススメ!

スリングを再度使うときは、カラビナを外して引っ張るだけなので便利です。

60cmスリングは肩掛けがしにくいからと言って、首掛けにするのは絶対NGです。

滑落した場合にスリングが何かに引っ掛かると、首を絞めるからですね。

ホイッスルなどやむを得ず首掛けにする場合は必ず服の中に入れましょう。

クライミングにおけるスリングでの「中間支点(ランニング)構築方法」

ロープの流れを良くするためにスリングを使う

アルパインクライミングでは中間支点として多用されるのがスリングです。

なぜ多用されるのか?それを知るためにロープの流れというのを理解しましょう。

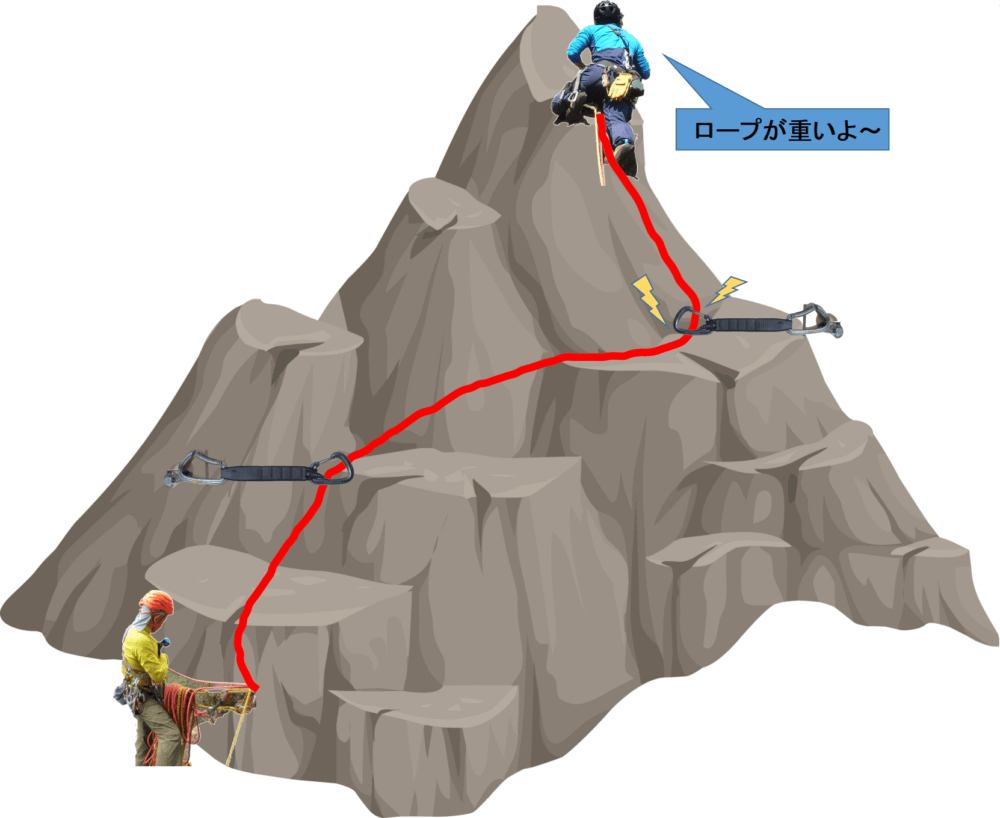

▲赤い線がロープだと思ってください。

▲赤い線がロープだと思ってください。

二つ目のランニング支点(クイックドロー)で大きくロープが屈折しているのが分かります。

これだと、二つ目のランニング支点でロープの摩擦が強くなります。

リードで登る人は上に登りたいのにロープがなかなか身体に追いついてこない=ロープが重いという状態になります。

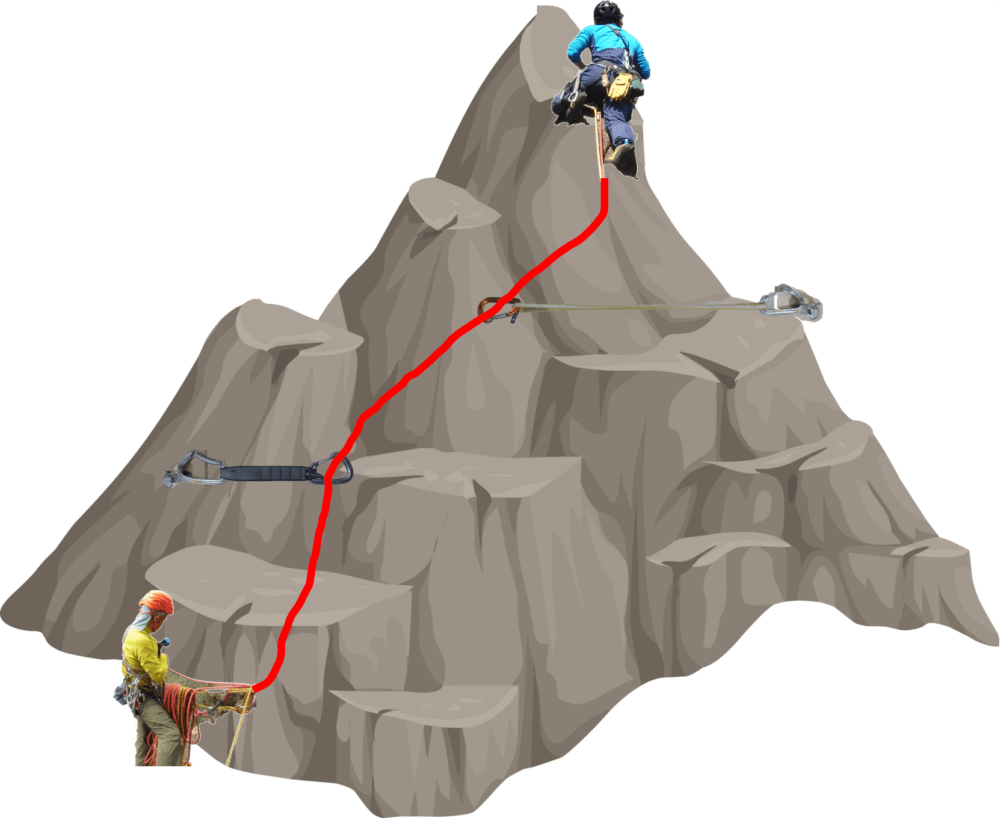

▲そこで活躍するのがスリングです。

▲そこで活躍するのがスリングです。

二つ目の中間支点がクイックドローがスリングに変わりました。

これだけでロープは真っすぐに=ロープが軽くなります!

▲ハンガーボルトが無く、立木がある場合などにもスリングが有効です。

▲ハンガーボルトが無く、立木がある場合などにもスリングが有効です。

支点を立木でとるときにも、スリングは大活躍です。

スリングの長さ調整や巻き方などは、次の章で説明します。

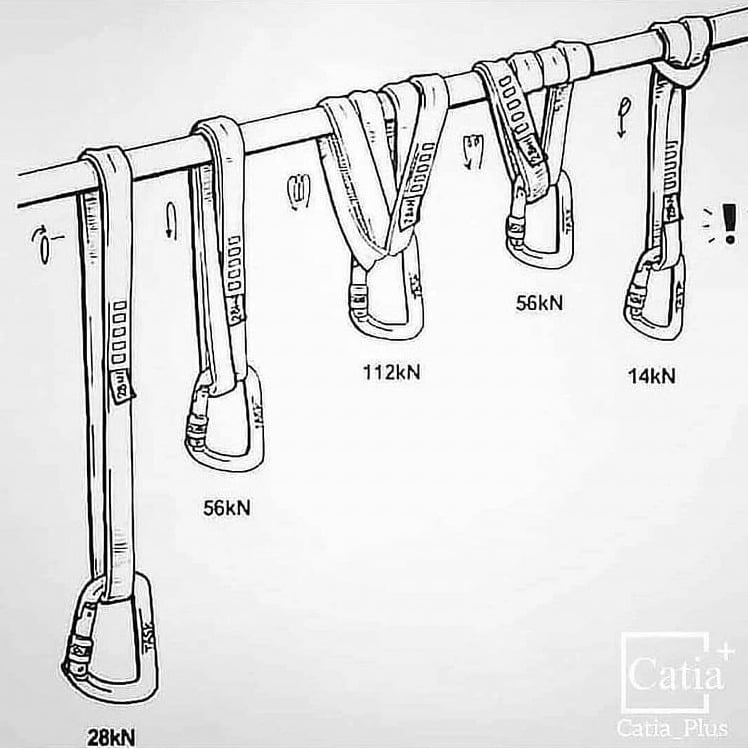

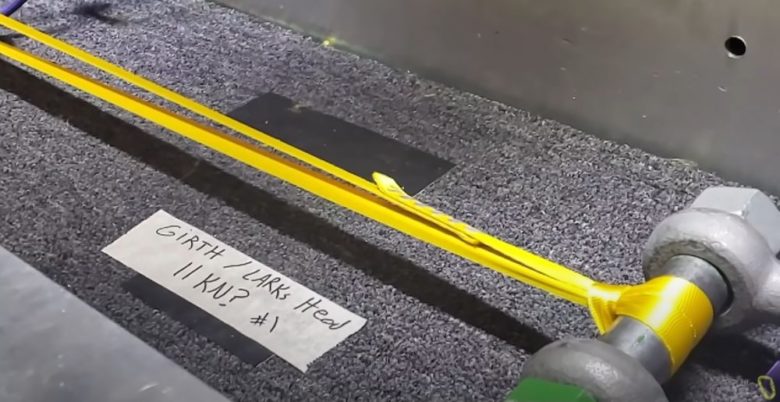

スリングの巻き方による強度低下を動画で検証した結果

沢登りや雪山、マルチピッチクライミングの終了点などなど・・・

スリングを木に巻き付ける機会は意外と多いです。

特に終了点に木がある場合は、自然保護の観点からもボルトを打ってない場合がほとんどです。

木に巻き付けるパターンは、次の表をご覧ください

引用元:HowNOT2 Youtube

▲引用元:HowNOT2 Youtube

後述しますがリードクライマーが落ちた時に支点に掛かる負担は4~6kN程度。

なので、3ラップ結びが一番強度は高いのですが、ツーバイトとラウンドターンでも十分な強度です。

セッティングの速さ&簡単さを考えると「ツーバイト・ラウンドターンが良い。ガースヒッチは方法を間違えなければ良い」という結果に。

面白いので動画を是非見てみてください。

スリングを使った木での中間支点の取り方の例

それでは実際に、クライミングの現場でどのように巻き付けていけば良いのか見ていきましょう。

クライミング・沢・雪山では、立木にスリングを巻いて中間支点とする場面が多いです。

注意したいのは、巻き付ける木の太さによってスリングの長さを適切にするという事です。

木が細い場合に右の写真のように120cmスリング巻いてしまうと、異常に長い中間支点となってしまいます。

これでフォールしてしまうとスリング分の長さも落ちるので落下係数が大きくなる可能性があります。(ロープの流れを重視する場合には有効です)

ガースヒッチで木に巻き付けるなら適切な長さになるように配慮が必要です。

ツーバイトは緩んでしまう事があるので長さに余裕があるならラウンドターンがオススメです。

ガースヒッチは折り返し方の違いでスリングの強度が変わります。

左の折り返し(黄色スリング)で強度は約14kNまで耐えれますが、右の折り返しでは強度が約8kNまで低下します。 引用:山口県消防の資料 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/21140.pdf

クライミングにおけるスリングでの「終了点構築方法」

終了点構築方法は現場で自分で判断しないといけません。

ここでは、マルチピッチ向け終了点の一例をご紹介します。

■ナイロンスリング

結びによる強度低下が低い。多少伸びるので衝撃を吸収する。水に濡れると強度低下が大きい。

■ダイニーマスリング

結びによる強度低下が大きい。伸びないので衝撃を吸収しない。固定すると破断のリスクが高まる。

クライミングでの終了点構築には、基本的にはナイロンが良い。

しかし、ダイニーマでも使用方法によっては十分に衝撃に耐えられます。 それぞれ根拠を以下の通り示します。

「ダイニーマは結んではいけない」は嘘!?

▲引用:DMM社HP HowToBreakNylon&DyneemaSilng https://dmmwales.com/Knowledge/June-2010/How-to-Break-Nylon-Dyneema%c2%ae-Slings

▲引用:DMM社HP HowToBreakNylon&DyneemaSilng https://dmmwales.com/Knowledge/June-2010/How-to-Break-Nylon-Dyneema%c2%ae-Slings

ナイロンとダイニーマを、どのくらいの衝撃でスリングが切れるかテストした動画の結果 (ピンク部分が破断した所です)

■ダイニーマ10mmはナイロン16mmに比べて破断しやすい。

■ダイニーマは結び目を作ると10kN以上の衝撃でほぼ破断

■ナイロンは伸びるので、同じ条件でもダイニーマほど衝撃がかかっていません。

▲引用:DMM社HP https://dmmwales.com/knowledge https://dmmwales.com/knowledge/september-2013/slings-at-anchors

▲引用:DMM社HP https://dmmwales.com/knowledge https://dmmwales.com/knowledge/september-2013/slings-at-anchors

衝撃荷重がかかった時に、カラビナにスライドする力が加わると衝撃を吸収するというテスト動画です。

Overhand Knot()とClove Hitchesの結び目の時は、ダイニーマは破断(Sling brke)したり融解(melting)しているのが分かります。

■ダイニーマは結び目があると、破断したり融解しやすい。

■ダイニーマは結び目があってもカラビナにスライドする力があると、破断と融解がしにくい。

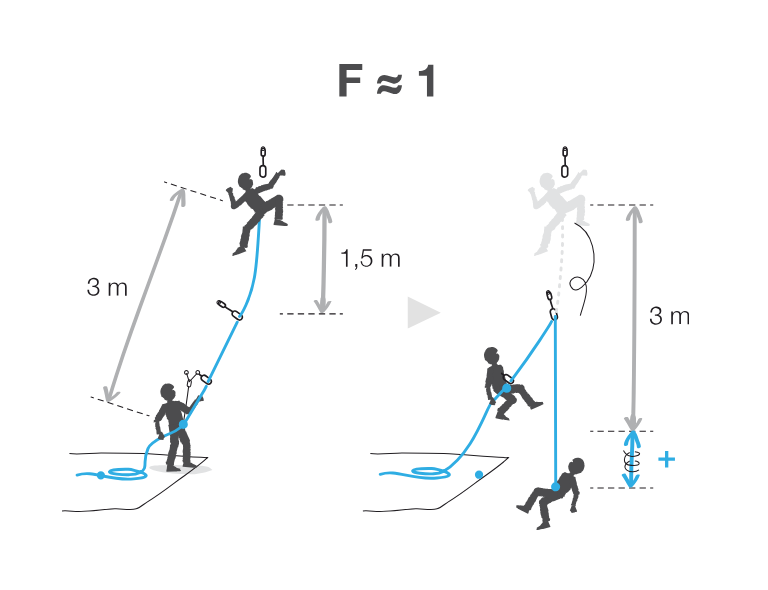

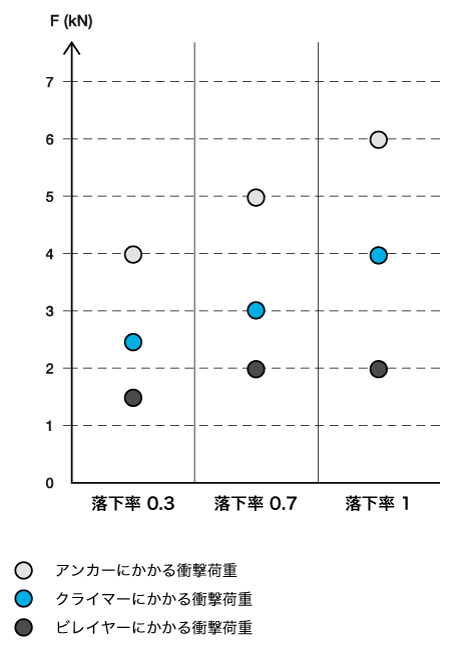

▲引用:ペツル社HP https://www.alteria.co.jp/sport/forces-real-fall/

落下した時にビレイヤー・クライマー・支点に対する衝撃(kN)をテストした結果です。

落下率1(F=1)の場合では、支点に対する1番大きな衝撃荷重でも6kN程度だという事が分かります。 ビレイヤーとロープが衝撃を吸収するからですね。

■単純な衝撃荷重では、ダイニーマはナイロンに比べ破断しやすい結果に。

■スリングに結び目があってカラビナが固定されるとダイニーマは破断しやすい。 →スライドする力が働けば破断しにくい。

■実際のフィールドではテストほどの加重はかかりにくいので、ダイニーマでも使い方を誤らなければ破断に十分耐える事が分かりました

特にマルチピッチでは、支点・ビレイヤー・クライマーに大きな衝撃を与えないために、1ピン目を「早く、強固に」取ることが大事です。(落下係数を抑えるためにですね。詳しくはこちらの記事の「耐墜落回数(落下率1.77)」に記載しています。)

マルチピッチ向け終了点の一例!

では実際に、具体的な終了点を見ていきましょう。

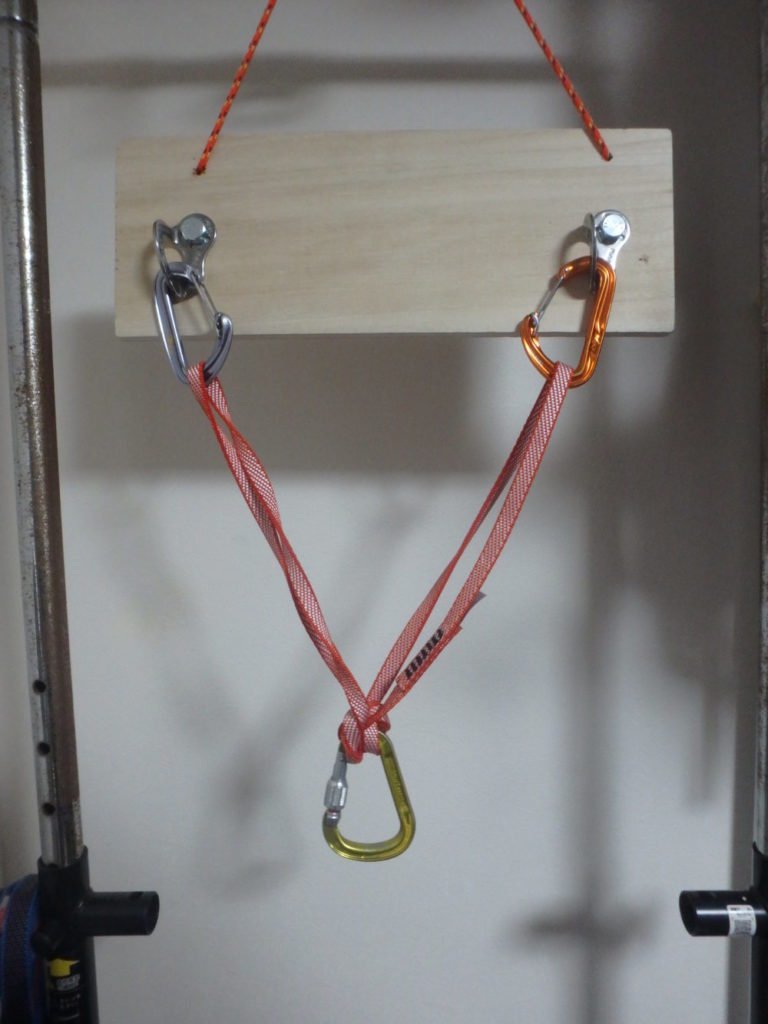

クアッドアンカーシステム

- 固定分散と流動分散のいいとこどり

- ギアの受け渡しに便利

- 衝撃がかかってもカラビナにスライドする力が働く

- 240cmのスリングが必要(値段が高い)

- 携行するときは少しかさばる

流動分散をしてからインクノット

- 適切な固定分散のセットが簡単。解きやすい。

- セットがスピーディーにできる

- 荷重方向の変化に対応できない

- インクノットが少しややこしい

流動分散

- セットが簡単

- セットがスピーディーにできる

- 結びによる強度低下が無い。

- 片方の支点が外れると、もう片方の支点に大きな衝撃が加わる可能性がある。

流動分散してからオーバーハンドノット

オーバーハンドノットが支点から遠いほど、片方の支点が外れた場合の衝撃が少なくなります。

その代わり流動分散の利点が減るので、結び目の位置はよく考える必要があります。

- 流動分散と固定分散のいいとこどり。

- 片方の支点が抜けても、結び目でカラビナが止まるので大きな衝撃にならない。 (スライドする力)

- 支点構築に少し時間がかかる (最初に作ってしまえば、あとの支点でも流用できる)

大事なのは、終了点に大きな衝撃を与えないために、出だし1ピン目を出来るだけ早く強固に取る事です!

危険な終了点の一例!

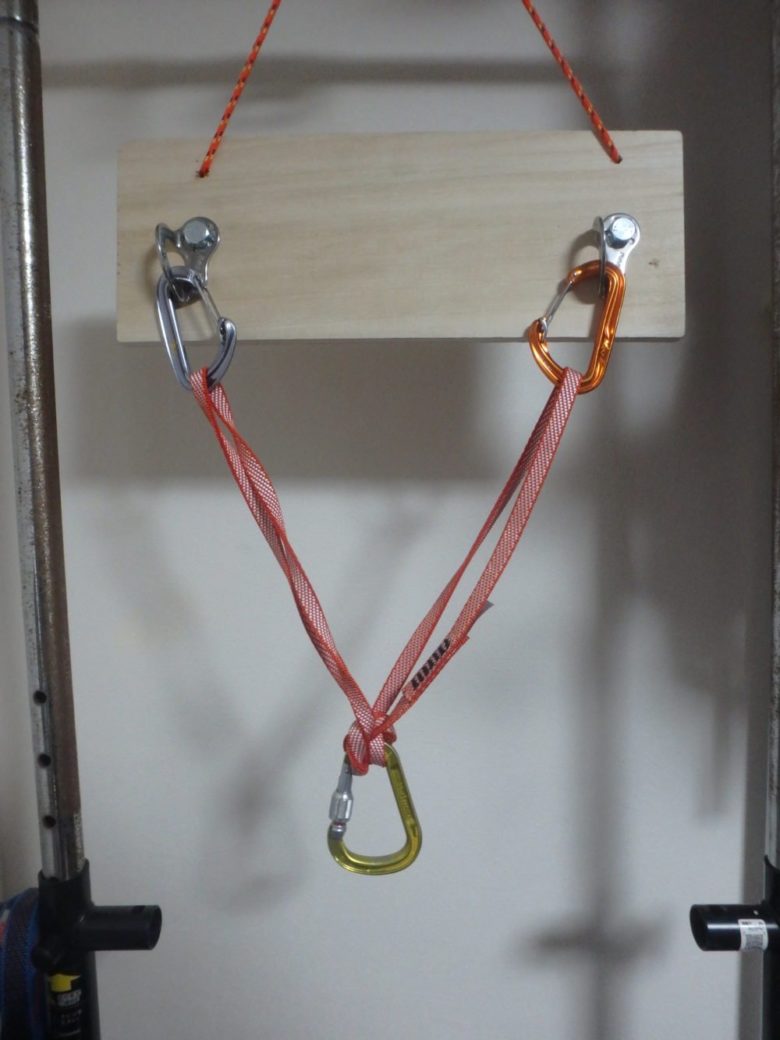

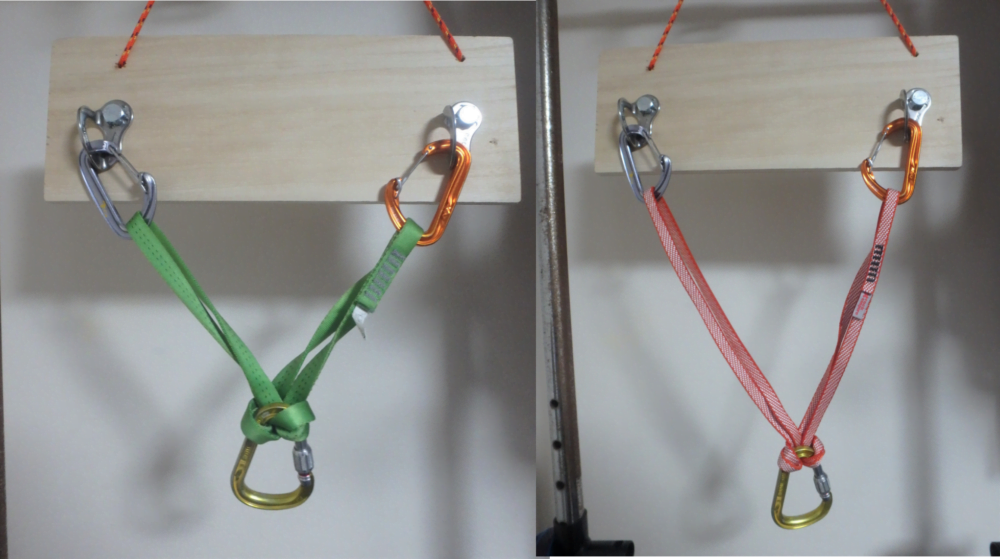

スリングの角度によって、支点に掛かる荷重が変わってきます。

左は60cmスリング、右は80cmスリングを使っています。

左は60cmスリング、右は80cmスリングを使っています。

60cmスリングのほうが、やや角度が狭まっているのが分かります。 ▲支点とスリングの角度による、支点に対する荷重。

▲支点とスリングの角度による、支点に対する荷重。

支点に対して短いスリングを使うと、スリングの角度が広がります。

スリングの角度が広がると、支点に対する荷重が増えて危険です。

長めのスリングを使う事で解決することが多い。

(長すぎるとビレイデバイスなどの操作がし難くなるので適切な長さを選びましょう)

ボルト支点の信頼度の見分け方

適切にスリングで支点を作ったとしても、ボルト支点がすっぽ抜けたりしたら意味がありませんよね。

岩場で使われている様々な支点をこちらの記事で分かりやすく解説しています。

もしよかったら見てみてくださいね。

保水による重量変化と凍結の違い

ダイニーマとナイロンで、水に濡れるとどのくらい重量や凍結に差が出るのか? ダイニーマは凍らないと言われているけれど本当?

それらの疑問に応えるべく、簡単な実験をしてみました。

乾燥状態と保水状態の重量変化の実験

吸水率については、ダイニーマもナイロンもほぼ変わらない事が分かりました!

ただし、水に濡れても総合的に軽いのはダイニーマです。

| 乾燥時 | 保水時 | 吸水率 | |

|---|---|---|---|

| ナイロン 120cm | 89g | 141g | 58% |

| ダイニーマ 120cm | 37g | 59g | 59% |

| ナイロン 60cm | 45g | 65g | 44% |

| ダイニーマ 60cm | 20g | 29g | 45% |

| ダイニーマ100% 60cm | 19g | 29g | 53% |

| ナイロン平織り 80cm | 75g | 123g | 64% |

実験方法は、乾燥状態を測ったあとに水にぬらして軽く絞って再計測するというもの。

ダイニーマのほうが「濡れても、濡れてなくても圧倒的に軽い」ことがわかりました。

凍った状態の使いやすさの実験

吸水率はダイニーマもナイロンもほぼ変わらない事が分かりました。

では凍結についてはどうでしょう?

スリングを水に浸して、冷凍庫で一晩寝かせて凍らせる実験を行いました。 冬山を想定したということですね。

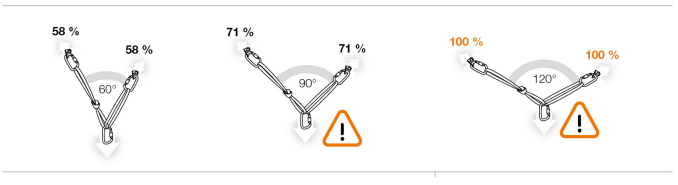

冷蔵庫で眠らせたスリング達をぶら下げてみました。

ダイニーマもナイロンもガチガチに凍っています。

均等の重り(クイックドロー)をぶら下げてみました。

ナイロンはガチガチですが、ダイニーマはすぐに解けていきました!

■ナイロンとテックウェブスリングは完全に解けるまで少し時間がかかりました。

■一番硬く凍っていたのは、ナイロンの平織でした。

■ダイニーマとナイロンが混紡されたスリングと、ダイニーマ100%のスリングに差は感じられませんでした。

■ナイロンもダイニーマも凍る。

■ナイロンは凍ってからしなやかになるまでに時間がかかる

■ダイニーマは凍った後もすぐにしなやか!

■雪山に行くならダイニーマの方が使いやすい

ズバリ!用途別オススメなスリング7選

簡易ボディハーネスで使うオススメのナイロンスリング

講習会などでまず教えてもらえるのが簡易ボディハーネスですよね。

ズバリオススメは「ロックエンパイアの20mmオープンスリング」です!

■幅が20mmと太く、とてもしなやか!

■しなやかなので、幅が太いけど結びがとてもしやすい

■幅が太いので身体に加重がかかっても、痛くなりにくい

■多くの人が使用している安心感

デメリット

■吸水率が高いので雪や沢では使いにくい

■幅広なので収納は少しかさばる

簡易ボディハーネスにするなら、150cmがオススメです!

小柄な女性は120cmでOK!

岩・沢・雪で使うオススメなダイニーマスリング

ブラックダイヤモンドの「ダイネックスランナー」が安価で高品質です。

■安価で高品質!

■岩・沢・雪で使うならスリングは数が必要。(安いと財布に優しい)

■長さにより色も合わせたいので同じものを買いたい。

■スリングは消耗品なので、安価だとちゅうちょなく買い替えることが出来る。

■懸垂下降などの時に残置をしなければならない場面でも安価なのでダメージが少ない

デメリット

■持っている人が多すぎて被る。

アルパインヌンチャク用に60cmを4本 立木などの中間支点用に120cmも4本持っておくと安心です。

長めのスリングもアルパインに行くなら持っておきたい

上の写真はベアールの6mmの240cmスリング。(現在は6mmの240cmは売られていません)

長いスリングほど、コンパクトさで細さの恩恵を得られます。

その代わりにどうしても太い物と比べると耐久性に劣ります。

現在は細いダイニーマと言えば8mmが主流で、240cmの8mmを選ぶならエーデルリッドかマムートです。

太さは10mmでも良いという方には、値段が安くて高品質なベアール社のスリングがオススメです!↓↓

支点構築にオススメなスリング【ロックエンパイア】

マルチピッチの支点構築にオススメなのは、「ロックエンパイアの12mmダイニーマスリング」!

■ダイニーマとナイロンの絶妙な混紡

■ナイロンスリングにしては細く、非常にしなやか。

■しなやかなので結びも容易

デメリット

■冬や沢にはやや不向き。(ダイニーマに比べてナイロンの混紡が多いため)

終了点で使うなら長さは80cmがオススメです。

終了点のボルト間隔は強度確保の為に、大体30cm離れています。

このブログで紹介している終了点のボルト間隔も30cmなので、スリングの長さは80cmぐらいがちょうど良いです。

支点構築にオススメなスリング【ブルーアイス】

もう一つオススメなのが、ブルーアイスのアルパインライナーです!

■ポリエステルとダイニーマの絶妙なハイブリッド

■ロープのような操作感

デメリット

■スリングにしては太くて少しかさばる

これまでのスリングとは全く異なった製法のスリングです!

中の芯はダイニーマ(ポリエチレン)で、外皮がポリエステルです。

強度の高いダイニーマで芯の強さを確保しつつ、ダイニーマのデメリットである伸縮性の悪さと紫外線への弱さ、融点の低さを、外皮のポリエステルでカバーしています。

長さは110cmがちょうど良いですね。

エーデルリッドのテックウェブスリングも同じような思想のスリングですが、ブルーアイスのアルパインライナーはロープのような操作感で非常に扱いやすいです。

【表で分かりやすく】スリングを使用用途別にまとめました

120cmや60cmのスリングのオススメはこちら

使用用途としては、

■120cmなら木に巻き付けるなどの中間支点など。

■60cmならアルパインヌンチャクなどに。

| 画像 | ブランド/商品名 | ポイント | Amazonで詳細を見る | 楽天で詳細を見る | Yahoo!で詳細を見る |

|---|---|---|---|---|---|

| BlackDiamond/ 10mmダイネックスランナー | 安価で高品質! | Amazon | 楽天 | Yahoo |

| ベアール/ 6mmダイニーマスリング | とても細い! よりコンパクトに、軽量化したい方に。 軽量化したい方に。 | Amazon | 楽天 | Yahoo |

| マムート/ コンタクトスリング8.0 | 縫い目の段差がほぼ無く使いやすい。8mmと細い。 | Amazon | 楽天 | Yahoo |

スリングは数が必要になってくるので、お財布と相談しながら決めると良いですね!

使用用途別にスリングを変えて持っておいても良いですね!

最低でも1本は持っておきたい!長めの240cmスリング!

120cmでは足りない、太い木に巻き付ける時などに必要です。

また、沢登りなどではお助け紐としても度々使用します。

180cmでもいいですが、240cmならクアッドアンカーにできるのでオススメ。

| 画像 | ブランド/商品名 | ポイント | Amazonで詳細を見る | 楽天で詳細を見る | Yahoo!で詳細を見る |

|---|---|---|---|---|---|

| ベアール/ 10mmダイニーマスリング | 高価になりやすい240cmの中でも、最も安価! 太さも10mmなので扱いやすい。 | Amazon | 楽天 | Yahoo |

| EDELRID/ ダイニーマスリング8mm | 幅8mm! 長いスリングほど細さの恩恵を得られやすいのでオススメ。 | Amazon | 楽天 | Yahoo |

| MAMMUT/ コンタクトスリング8.0 | 縫い目の段差が無い代わりに、高価なスリング。 幅8mm!扱いやすさにこだわる貴方に。 | Amazon | 楽天 | Yahoo |

240cmのスリングは長いので、幅が細い方がコンパクトになります!

支点を構築するなら、専用のスリングで!

以前まではロックエンパイアのスリングが最もオススメでしたが、ブルーアイスのアルパインライナーもオススメ!

ブルーアイスは輪っか状になっていないので、支点構築で使用するとスッキリしていて分かりやすいです。

| 画像 | ブランド/商品名 | ポイント | Amazonで詳細を見る | 楽天で詳細を見る | Yahoo!で詳細を見る |

|---|---|---|---|---|---|

| ロックエンパイア/ 12mmダイニーマスリング 80cm | ダイニーマとナイロンの絶妙な混紡ながら、12mmなので非常に扱いやすい! | Amazon | 楽天 | Yahoo |

| ブルーアイス/ アルパインライナー110cm | ロープのような圧倒的操作感! 輪っかのごちゃごちゃ感が無くなります。 | Amazon | 楽天 | Yahoo |

講習会などで簡易ハーネスを作るならこれ!

男性は150cm、小柄な女性などは120cmを持っておくとよいでしょう。

スリングの材質と使い方のまとめ

■ダイニーマスリングよりも値段が安い。

■幅が太いのが特徴。(約12~20mm)ボディハーネスに良い。

■衝撃吸収性があるので、クライミングでの支点構築に向いている。

■水に濡れると重くなり、凍りやすい。強度も低下する。

■沢や雪山には向いていない。

■ナイロンスリングよりも値段が高い。

■幅が細いのが特徴。(約8mm~10mm)

■衝撃吸収性が無いので、クライミングでの支点構築にはやや不向き。

■水に濡れても重くなりにくい。凍りにくい。

■岩・沢・雪だけでなくオールマイティに使える。

■強度は基本的に保障されていない。

■結び目が解ける可能性がある。

■プルージックでのバックアップや捨て縄での使い方が一般的。

マルチピッチに必要な他の装備について詳しく解説した記事はこちら

スリングとセットでカラビナも必要です。

カラビナについて徹底的に解説したページはこちらをご覧ください。

その他、マルチピッチに必要な他の装備はこちらで網羅的に解説しています。

以上です!ではまた!