クライミングのボルトの支点や種類について図解解説!信頼できる支点とは?

クライミングに出かけた際に、命を託すといっても過言ではないのがボルトなどの支点です。

■本当に抜けないのか不安。

■強度がありそうな支点の見分け方が分からないから不安。

初めてクライミングをするとき、だれしもが思うところです。

この記事では支点について徹底的に解説をします!

支点の構造について理解をすることで、少しでも不安がやわらいで楽しいクライミングができるようになります。

ただし、クライミングは自己責任のスポーツ。

「強度が高いとされている支点」「経験豊富な人が構築した支点」だとしても、抜けないという保証はありません。

クライミング用からそうじゃない物まで支点は様々!

これから僕が紹介する支点はあくまで一例。

岩場には古くから沢山の種類の支点が使われているので、「中身をみないと分からない」状態の物も多いです。

より具体的に学びたい方はこちらを読まれるのをオススメします↓

著者はJFA(日本フリークライミング協会)でボルトの打ち替えをされている方なので、ボルトの見分け方などを分かりやすく紹介されています。

他にも、こちらの記事で紹介している「クライミングの技術が学べるオススメ書籍6選」の中でもボルトや考え方などについて数多く触れられています。

本記事も、これらの書籍を参考にさせて頂いています。

支点の名称は、岩に埋める部分とそれ以外で覚えると分かりやすい。

一例ではありますが、支点は大きくこれらのパーツで分かれています。

岩の中に埋め込むアンカー(アンカーボルト)と、それ以外(ハンガーやナットなど)という感じで覚えればいいかなと思います。

そもそもクライミング用ではない支点も混在する

クライミングルートに打ってある支点の中には、クライミング用のものではない物も数多くあります。

「工業用ボルトやコンクリート用アンカー」が代表例。

ホームセンターで安価に買えるので岩場でもよく見かけます。

こちらは工業用アンカーの一覧です。(1分程度の動画です)

クライミング向けでは無いので強度が保証されていないのが特徴です。

(クライミング用は、ちゃんと埋め込まれた支点は強度が25kN以上だとされている)

昔はクライミング用品がまだ一般的でなくお店にもなかなか置いてなくて、通販も無かった時代に沢山のルートが拓かれたと聞いています。

そういった時代には、こういったアンカーボルトに頼らざるを得なかった時代背景もあると思います。

「ちゃんとしたアンカーで支点を作れよ!」と思うのでなく、「昔の人たちが命がけで作ったルートや岩場を正しく守ろう」という意識で登らさせてもらいたいと個人的には思いますね!

支点の見分け方と種類について。比較的信頼できる支点はどれか?

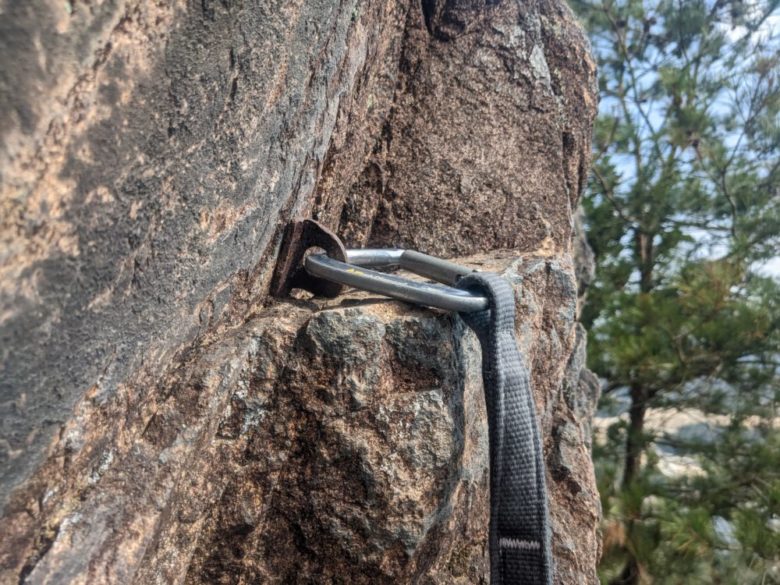

信用度が高く、最も主流なグージョンタイプの支点

ちゃんと打ち込まれたもので、信用度が高いアンカーの代表例と言えばこのグージョンボルト。

ペツルとか、ボルトなどと呼ばれることが多いと思います。(必ずしもペツルじゃないことに注意)

■オールステンレスなのでサビにくい。

■アンカーが10mmの太さで強度も高い。

■ナットを締めることにより岩の中で拡張部分が拡張していくので、ナットがちゃんと締まる=しっかり強度が出ている、と分かりやすい

■柔らかい岩質にはうまく施工できない事も

■ボルトが飛び出し過ぎている支点は、効いていない可能性がある

■ボルトが飛び出し過ぎていると、カラビナと干渉しやすいので注意

接着剤で固定し、柔らかい岩質にも対応する信頼度の高いケミカルアンカー

画像引用:ペツル社HP https://www.alteria.co.jp/

岩に穴を空けて、その中に接着剤を流し込んでからアンカーボルトを差し込むタイプです。

グージョンボルトが比較的硬い岩質に適しているのに対し、ケミカルアンカーは硬い岩から柔らかい岩までオールマイティに対応しているのがポイントです。

デメリットは、施工してから24時間は使えない事です。

■オールステンレスなので錆にくい。

■穴付近に接着剤(ケミカル)がべったりついているのが目印

■施工方法が簡単。硬い岩から柔らかい岩まで対応。

■ちゃんと施工されたものは、支点の中で耐用年数が一番長いとされている。

■非常に高価。

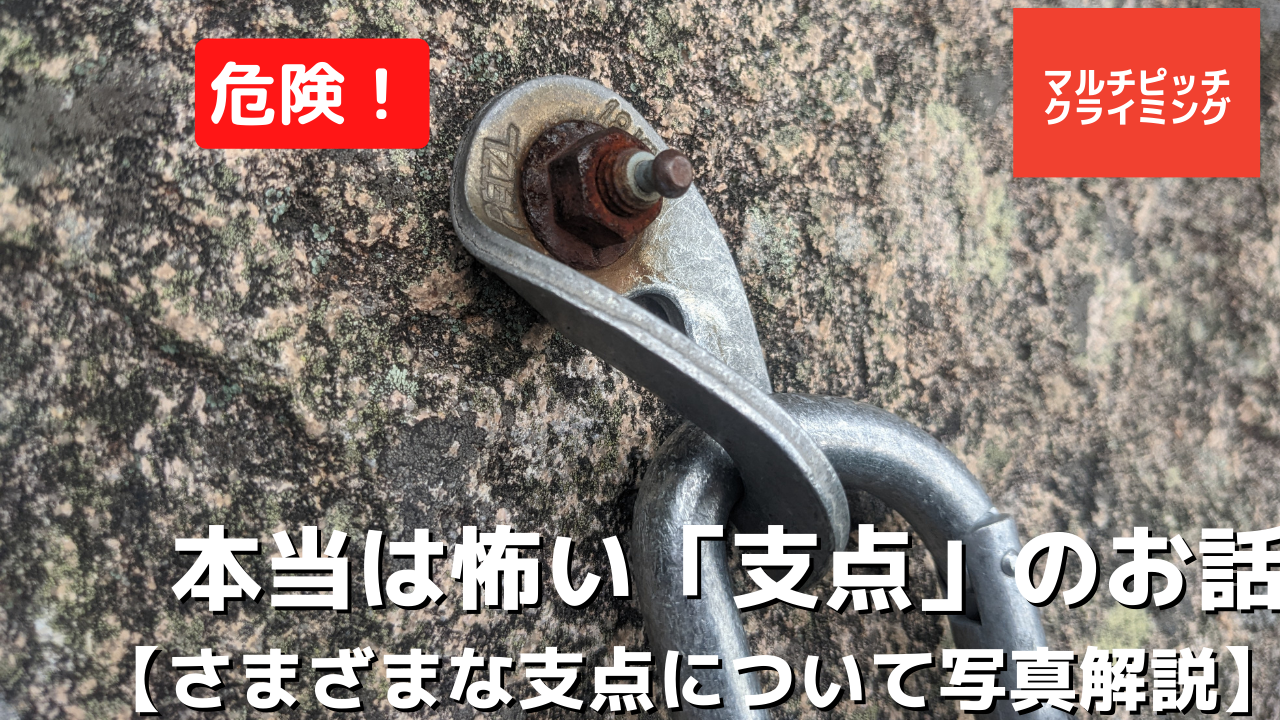

見た目ほど信頼できないカットアンカー

かつてペツルから販売されていた物で、墜落を止めるのではなく下降用として販売されていたものです。

写真のアンカーはホームセンターで買ってきたもの。

ハンガーに6角形のボルトの頭が見えたら、カットアンカーです。

ボルトが8mmで施工されている物もあり、グージョンボルトなどの10mmと比べるとやはり強度が劣ります。

ペツルからは8mm、ヒルティからは10mmのボルトを使用したカットアンカーが販売されていました。

施工する際に穴を深く掘り過ぎるとクサビがちゃんと決まらず強度が低くなります。

グージョンボルトのようにある程度強度を確かめるということができないので、やはり信頼度に劣る支点です。

■アルミ製もある。腐食している物は強度が信用ならない。

■基本的には下降用の支点。しかし、かつては前進用に施工された物もある。

■ボルトが緩んでいないかしっかり確認をする。

■現在は主流ではない

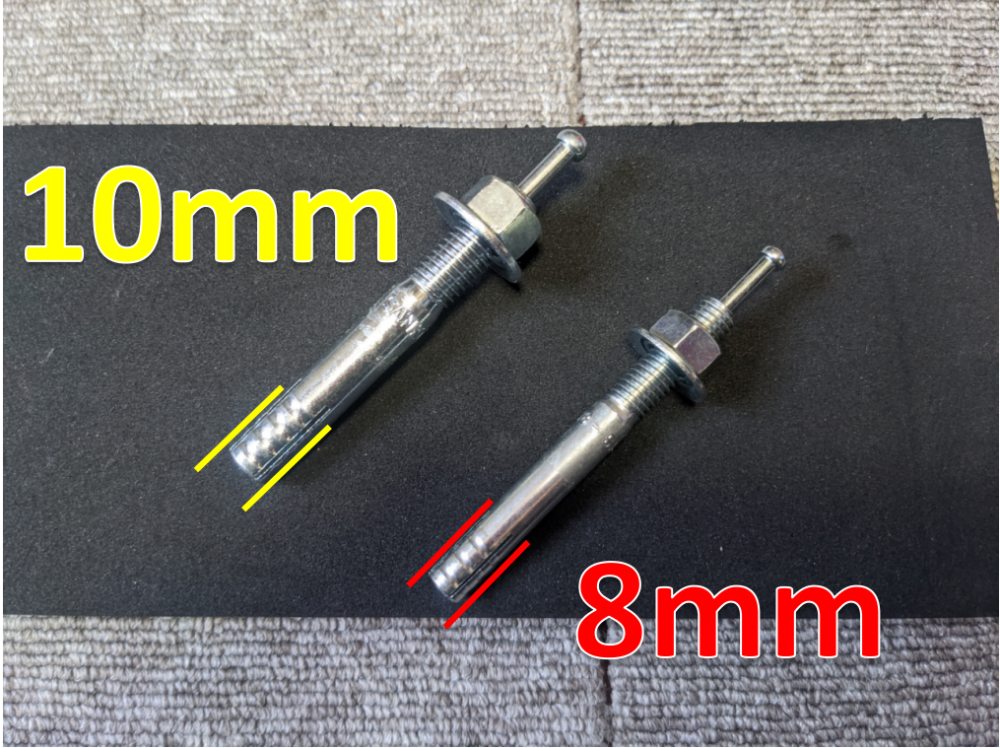

工業用を流用している信頼度の低いオールアンカー

悪名高きオールアンカーです。

細い心棒がボルト中央に飛び出ているので分かりやすい。

クライミング向けの販売は無く、工業用のアンカーを流用した物になります。

太さが10mmと8mmの物もあれば、アンカーの長さが長い短いもあります。

8mmの物はハンマー一振りで破断するなどの話もあり、強度としては最低です。

細い心棒を打ち込むと、先端がタコの足のように開きます。

アンカーボルトは太くとも心棒は数mmの太さなので、やはり強度としては信頼できません。

オールアンカーを見つけたらなるべく信頼しないようにしましょう。

■基本的に強度は保証されていない

■8mmと10mmの見分けが難しい

■サビていたら使わない方が良い

■サビてない10mmでも、極力使用しない方が良い

ペツルがかつて販売していたオールアンカー

引用:climbingboltsupplies社HP https://climbingboltsupplies.com/pages/expansion-bolts

ペツルのロングライフという商品。

構造としては工業用オールアンカーと変わらないが、素材が全てステンレスで、心棒が太いのが特徴。

ただし、柔らかい岩質には不適で欧州規格に準拠していないため、現在は製造されていない。

強度については参考資料が見当たりませんでした。いずれにせよ古い支点なので積極的には使いたくないところ。

■ステンレス製なので錆にくい(名前の由来であるロングライフ)

■適切に施工されている物で、岩質が硬ければ強度は高い(らしい)

■サビていたら使わない方が良い

■グージョンボルトのように強度をある程度確かめることが出来ない

■いずれにせよ、古い支点であることを認識しておく。

施行方法次第で強度が変わるRCCとリングボルト

かつては日本の登攀を支えてきたという物ですが、現代のスポートクライミングではやはり信頼度が落ちます。

リングボルトもRCCボルトも施工する穴の深さが超重要で、適切でないと強度がかなり落ちるといわれています。(むしろ全く効いていない場合すらあり得ます)

鉄なので錆びます。

錆びていると強度が著しく落ちます。

ちょっと触っただけで、音もなく壊れるリングボルトなどもあります。

■RCCはハンガーがしっかり岩に面していないと強度が落ちる

■どちらも前進用で、墜落の衝撃に耐えられないと考えた方が良い。

■リングボルトのリングが動かないぐらいサビついてたら要注意。

基本的には強度が保証されていないハーケン類

基本的にハーケン類は、強度が保証されていないと思った方が良いです。

沢登りでは多用しますが、抜けてしまう事も多い。

画像のようにカラビナがテコになってしまう場合は注意。

スリングを入れるとよいが、サビたハーケンはスリングを切断してしまう可能性もあります。

画像引用:ロストアローHP https://www.lostarrow.co.jp/store/

薄くて短いハーケン類は、欧州規格(EN569)に通っていないとBlackDiamondの取扱説明書に書いてあります。

アングルやロストアローと呼ばれる太くて長いハーケンだと、適切に打たれていれば欧州規格に通っているとのこと。

適切に打たれているかどうかを調べる方法は、荷重をかけるまで分かりません。

欧州規格EN569について詳しい試験方法は調べる事が出来ませんでしたが、こちらに概要が書いてあります。(海外リンクに飛びます→https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/d045e260-f0ec-4be9-9672-326dad5add5e/en-569-2007)

■基本的に強度が保証されていないと思った方が良い

■使い方によってはいとも簡単に抜けてしまう事も

立木と呼ばれる、現地に生えている木

自然の岩に人工物をなるべく残さないというのが基本です。

木があるなら木を使うべきで、木が使える所には人工物の支点が無い事の方が多いです。

■葉っぱが生えている”生きた木”を使う

■細すぎない木を使わない。最低でも腕の太さ以上

■木を使う前に、荷重をわざとかけてテストをする

■根っこに近い方が木の強度も高い事が多い。

■木もなるべく傷つけないように使いたい

その他の危ない工業用ボルトを流用した支点

これらも岩場でよく見かける支点です。

シャックルもアイボルトも強度は2~5kN程度。

ネジでとまっているだけなので、強度よりもネジが緩むことの方が怖い。

できるだけ使いたくない支点です。

最後に

くどいようですが、クライミングはあくまで自己責任。

「僕の記事を参考にしたけど支点が抜けた。責任をとってください」

と言われても責任はとれません。

クライミングで他人に責任を求める方はクライミングをしないほうが自分の為だし、周りの人の為だと思います。

JFAのHPには詳しくそういった事がかかれています。

JFAの会費は、各地の岩場のリボルトに使われています。

ガイド登山などのようにお金を払う場合だと、法的責任に問われる場合もあるようですが、僕は法律の専門家でもなんでもないので、詳しくは分かりません。

いつまでも楽しく安全にクライミングが出来ると良いですね!

ではまた!