【大崩山・小積ダキ中央稜】クライミング!全体図&動画付き!

登攀距離は300m。マルチピッチを好むクライマーならば、この数字を見ただけで登りたくなるルートかもしれない。

もちろん長いだけでなく、人工登攀・クラック・チムニー・フェース・スラブと、宮崎の岩場らしく変化に富んでいるのも素晴らしい。ただし、ところどころで支点の劣化は見られるので、本チャンであるという意識を持って臨まなければならないと思う。

アプローチも下山もクライミングも時間がかかるので、時間には余裕を持っていかれると良いと思います!

■タイム

05:30 登山口出発→06:35 登山道分岐→07:40 取り付き到着登攀開始→10:10 中央バンドに到着→11:15 下の窓到着→13:45 小積の頭到着→14:10 下山開始→16:00 大崩登山口到着

■グレード

10ピッチ Ⅴ-級 A1(2013年に拓かれたルートとの事で新しい支点が多いですが、非常に古い支点も有ります)

■主な使用ギア

60mダブルロープ・ヌンチャク18本ぐらい・アブミ×2・スリング・キャメロット(0.5~4)・アブミ

小積ダキ中央稜登攀記録

大崩山登山口を暗いうちから出発!

まだ暗いうちから登山道を歩き取り付きへと向かう

10ピッチと長いので、時間がかかる事が予想された。5時半登山口を出発。慣れない登山道を迷いながら進む。ここで道に迷うと元も子もない(少し迷いかけました)

ワク塚分岐に到着!ようやく見えてきた小積ダキ!テンションも上がる!

ワク塚尾根への急な登りの登山道の所から左に登山道を外れる。

テープはところどころにあるのはありますが、あんまりアテにならない。

少し迷いながらもそれっぽいところにこれた!

とりあえず一服します~

取りつきに到着!1P目(A1 30m)アブミの架け替え

冬の谷川などを登りつくした大先輩T氏と登ります!

1p A1 30m

1pは単純なアブミの架け替え。ボルトも新しく、間隔も近いので快適。

アブミの架け替えになれていないと時間がかかりそうです。

1pを登る僕

2p(A1 40m)アブミの架け替え

2p目 A1 40m

2p目は、直上してすぐに右のカンテの外側に出るところが少しバランシーです。右のカンテに出ると新しいボルトがあります。そこまで行ければ再び快適なアブミの架け替え

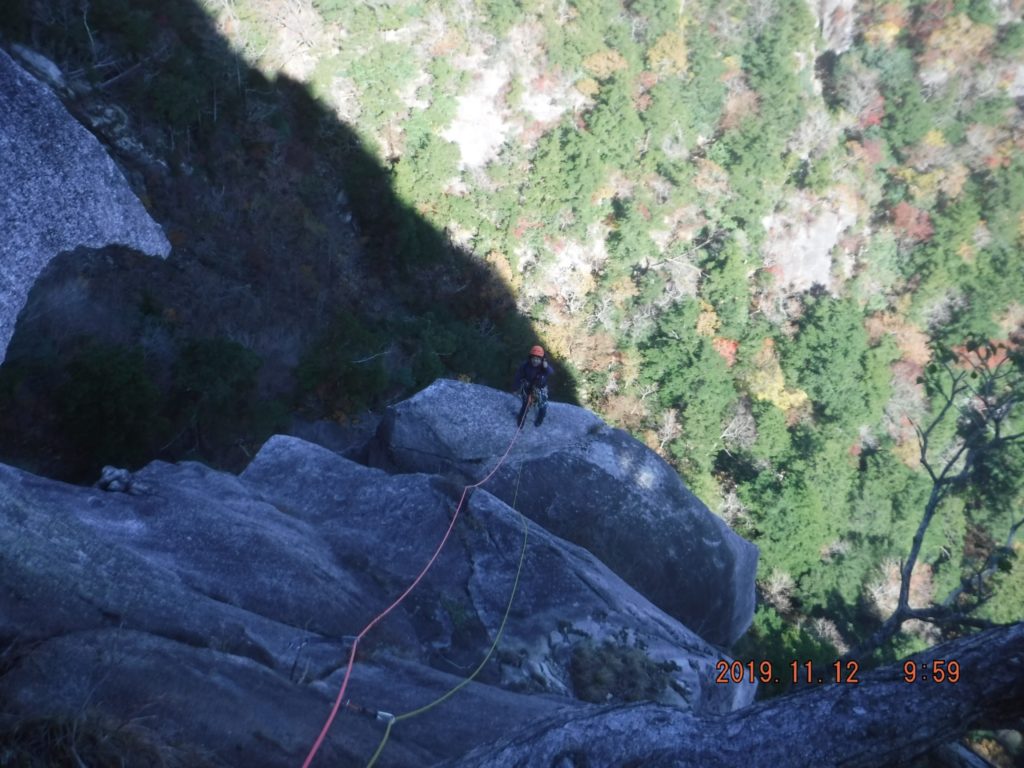

2p目の終了点から

3p(Ⅳ級+A1 30m)フレークとアブミの架け替え

3p 4級+A1 30m

3pは、アブミの架け替えから大きなフレークを登る。ボルトがかなり多いが、T氏は支点にロープを掛けずにぐいぐい登る。さすがです!

4p(Ⅴ級- 30m)傾斜の緩いクラック

4p 5級- 30m

4pは簡単なクラックです!

4pを登るT氏

4p終了点にて。ここまで登って10時。なかなか良いペース!人工に慣れてないと時間がかかると思います。

5p(歩き 60m)中央バンドのブッシュ歩き

5p ブッシュの歩き 60m

60mぐらい歩くと次のチムニーが見えてきます。

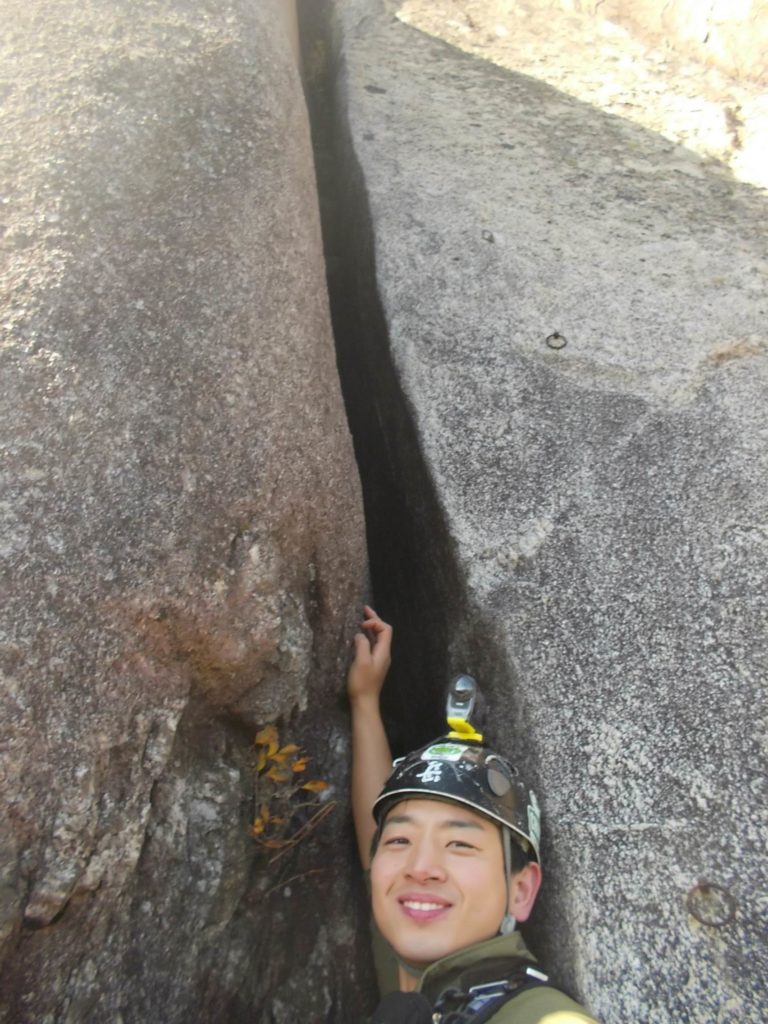

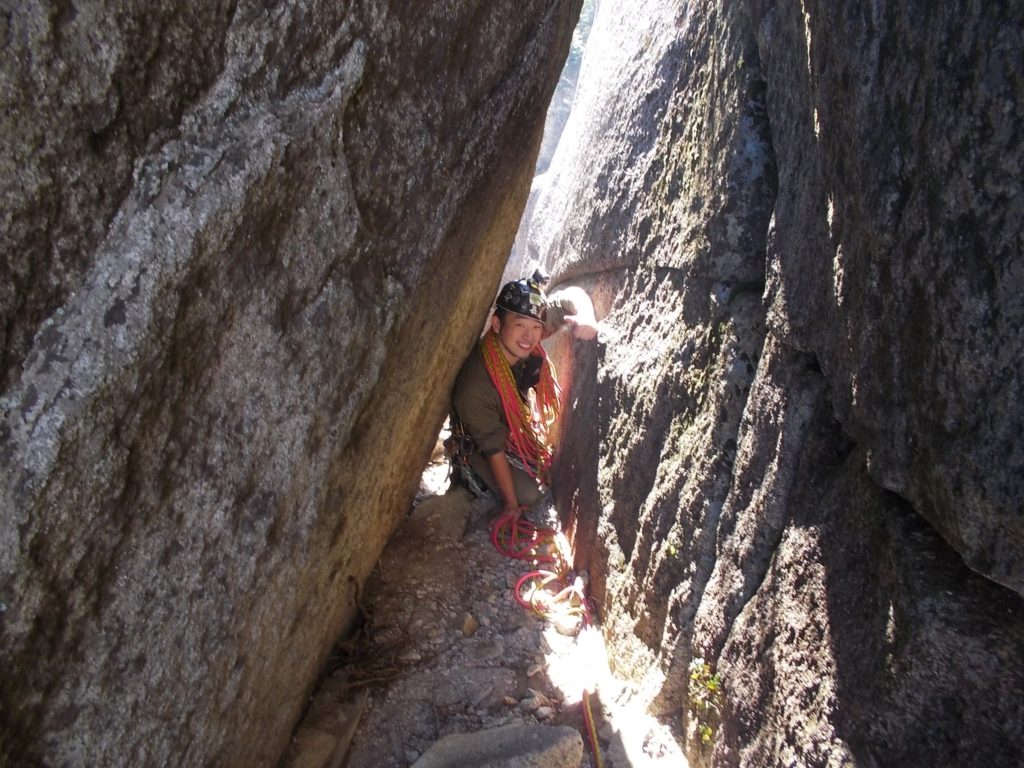

6p下部(Ⅴ級 10m)支点の無いチムニー

6p Ⅴ級 A0(Ⅳ-) 35m

難しくは無いのですが、支点が無いです。チムニー抜け口近くのチョックストーンに4番のキャメが決まります。

6pはトポ図では35mですが、チムニーを登ったあと少し歩いたりしてロープの流れが悪くなるので、チムニーの上で一度ピッチを切った。そこでザックを荷上げして6p上部、ワイドクラックの取り付きまで歩いて行った!

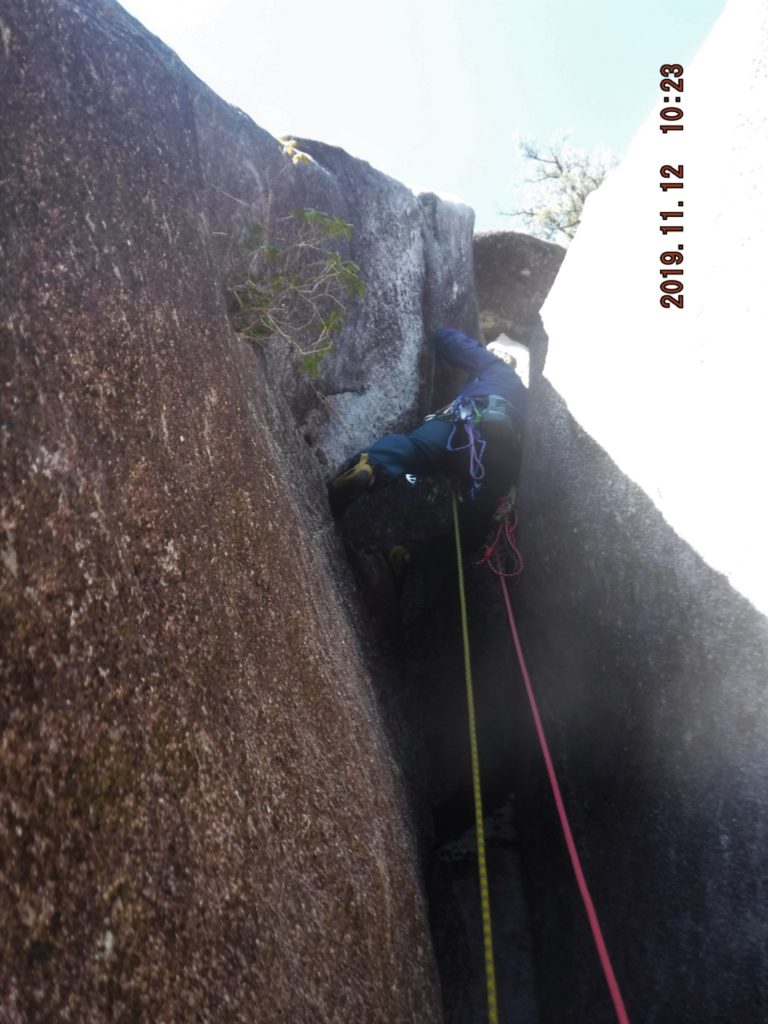

6p上部(Ⅴ- A0 25m)支点豊富なワイドクラック

6p上部、ワイドクラックの取り付き

6pのワイドクラックは、小積ダキ中央稜の核心の一つ目だろう!クラックのサイズが絶妙でとても登りにくいが、リングボルトにアブミを掛けて登ると簡単(当然か!)

時間の問題もありますので、使えるものは全て使います

クラックの途中で写真を撮る

終了点に到着。ザックを荷揚げしてセカンドを迎えます。

上部のチムニーはボルト間隔も遠くなり、奮闘した登りが待っている!

7p(歩き 20m)洞窟をくぐる

7p Ⅲ- 20m

歩いて岩穴を抜ける

8p (Ⅳ級+ 40m)フェースとクラック

8p 4級+ A0(Ⅵ級-) 40m

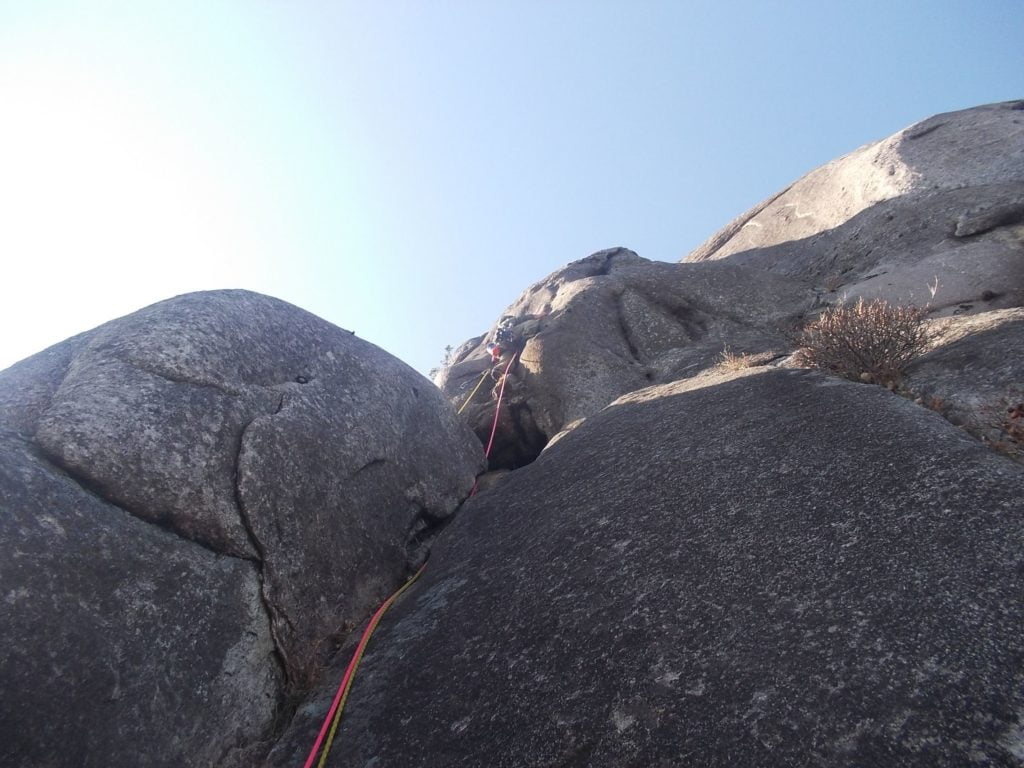

岩穴を抜けると、目の前に大きな岩が現れる。ここが下の窓と呼ばれる場所ですね。

目の前の岩のスケールの大きさに少し圧倒される!まるでヨセミテみたいだ(行った事ないけど)

水分補給などを済まして、気を引き締めて登攀開始!8pは、最初カムを使用しながらクラックを登る。ここはとても快適!終了点の手前がスラブが混ざってきて少し難しい。

8p終了点

8pを登る僕!最高!

8p終了点にて。「支点ボロボロやん!」

8p終了点。安心してください、綺麗な支点もあります!

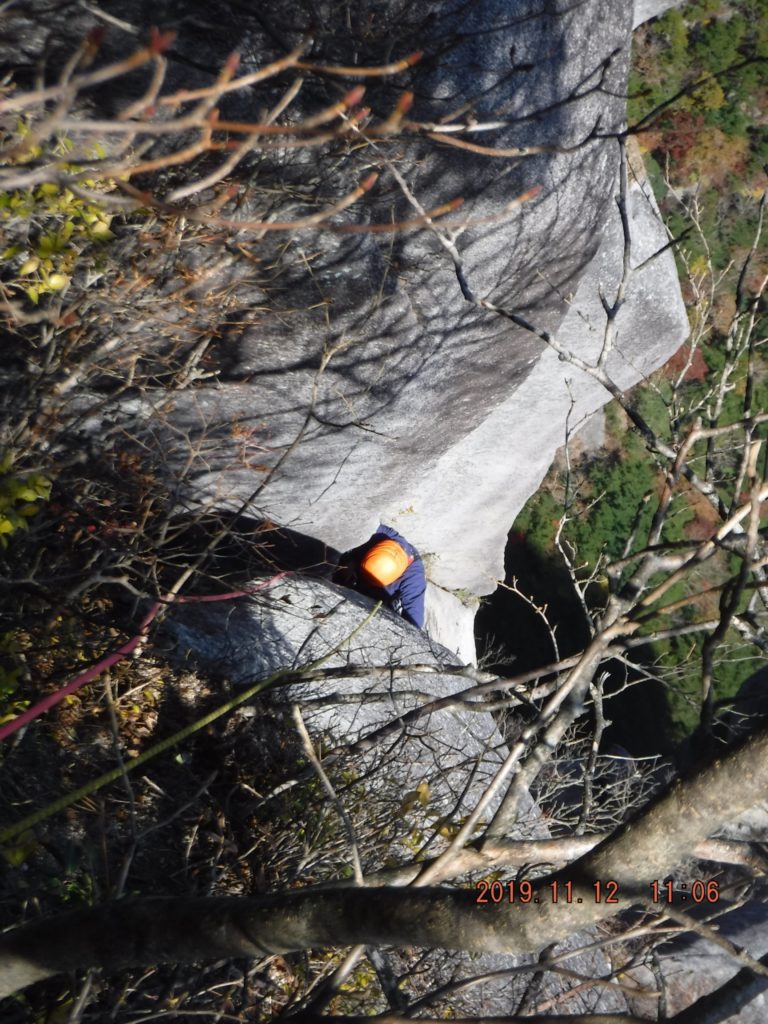

9p(Ⅵ級- A1 20m)アブミトラバースからボロボロの凹角

9p 4級・A1(6級-) 20m

9pは、最初はクラック等を使いガシガシ登ります。

ここら辺はホールドも多く割かし簡単!

角。この辺りから右にトラバースしていきます。

リングボルトにアブミを掛けて、アブミを頼りに右にトラバースをします。難しいムーブではないですが、リングボルトなので緊張しますね・・

そこから風化した凹角を登る。凹角は手も足も「これ使ってください!」みたいなのが無くていやらしかった~!

風化した凹角を登るT氏

ボルトより安心!?

9p終了点

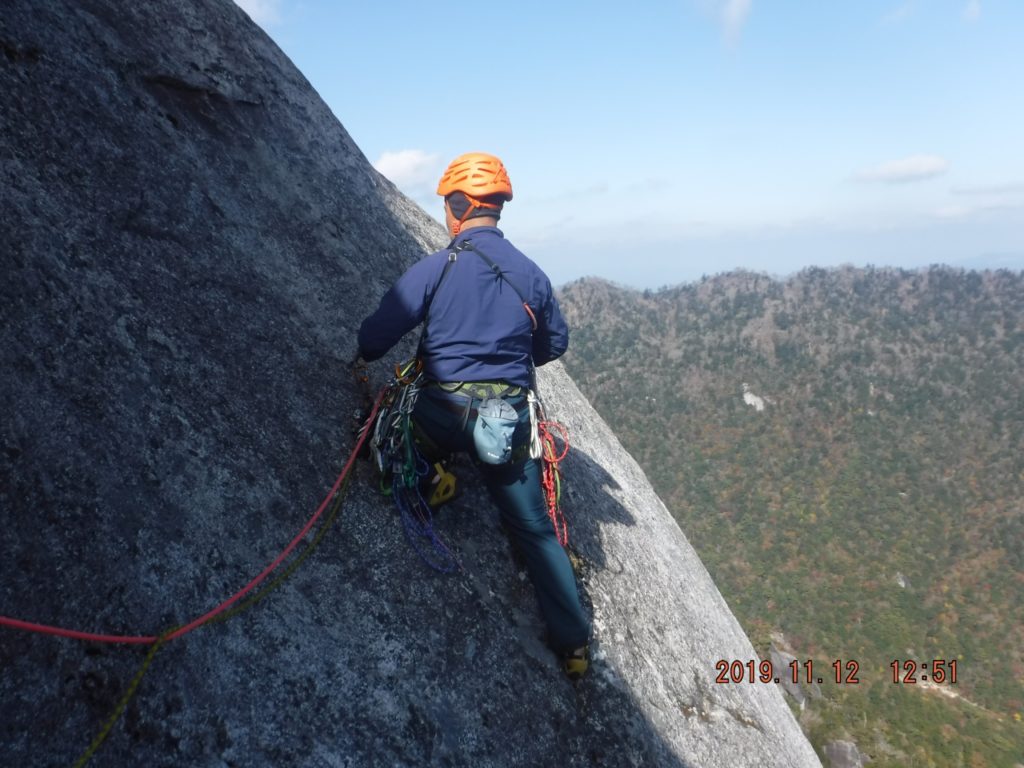

10p(Ⅳ級 40m)スラブトラバースから泥クラック

10p 4級 40m

10pは、最初スラブを右にトラバースして、直上し、左の凹角に入る。

支点はリングボルトです。

T氏が凹角に入っていった

凹角の入り口がとても悪かったです。

フレアした泥の詰まったクラックに、カムを甘く効かせてカムエイドで登った。

カムが抜けないかで、ここが一番怖かったです~

あとは歩いて終了点へ!

気分は爽快!トポではここで終わりですが、確保したまま10pの終了点からボルダーチックに直上して山頂まで登った。どこからでも山頂に行けそうでした。

小積の頭に到着!

到着~!!

おにぎりが美味しいです!(笑)

休憩もそこそこに、さあ下りましょう!降りも時間がかかりそうです!

そのまま坊主尾根の登山道に合流です。

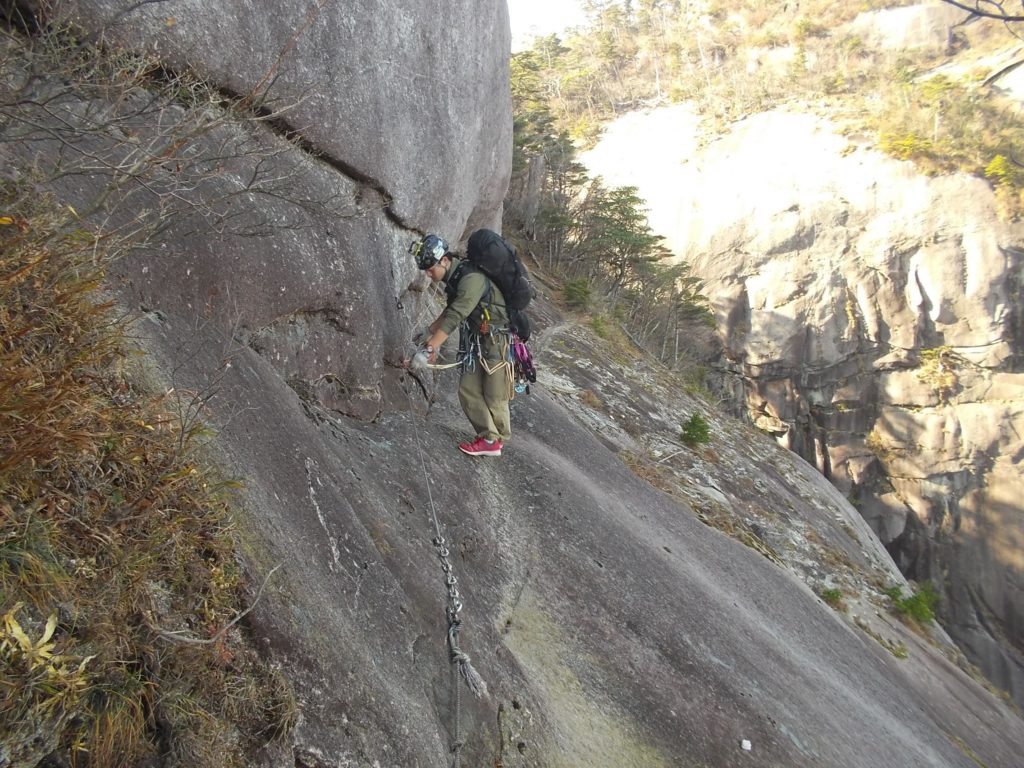

下山は坊主尾根(結構危険な登山道?)

何かと怖い坊主尾根の下り・・

せっかくなので・・・

落ちたら死んじゃいます。普通に怖い!

坊主尾根は登山道というより、もはやバリエーションに近いです。

坊主尾根から登ったところを撮りました。

右のスカイラインを登った感じですね!

やっとここまで降りてきました~

なんだかんだ、下りで二時間かかりました!疲れたー!

youtubeはこちら!

もしよかったら見てくださいね!

ペースは遅いですが、今後も動画を上げていく予定ですので是非チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします!(僕のモチベーションにもつながります!(笑))

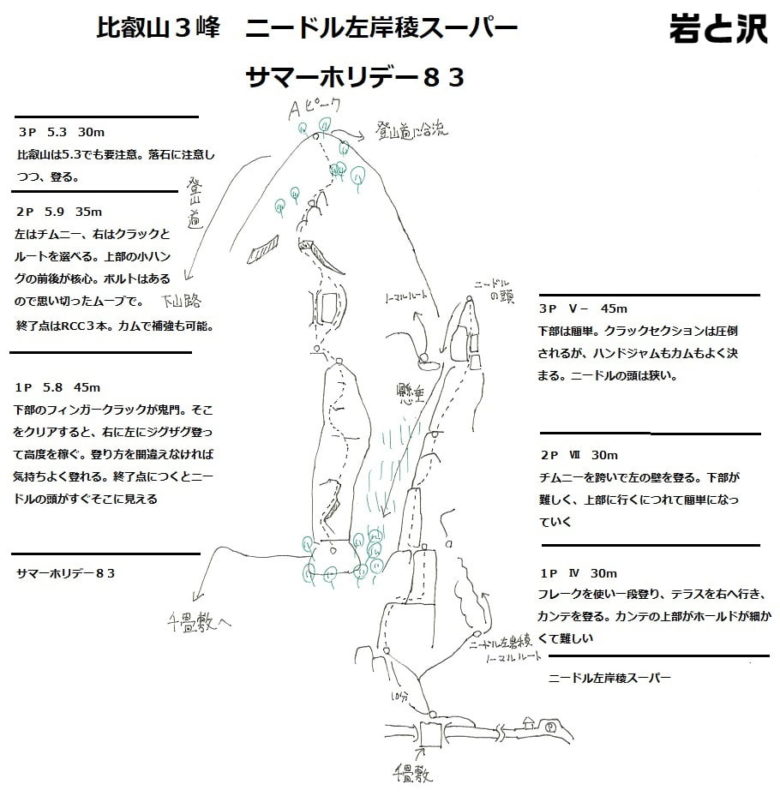

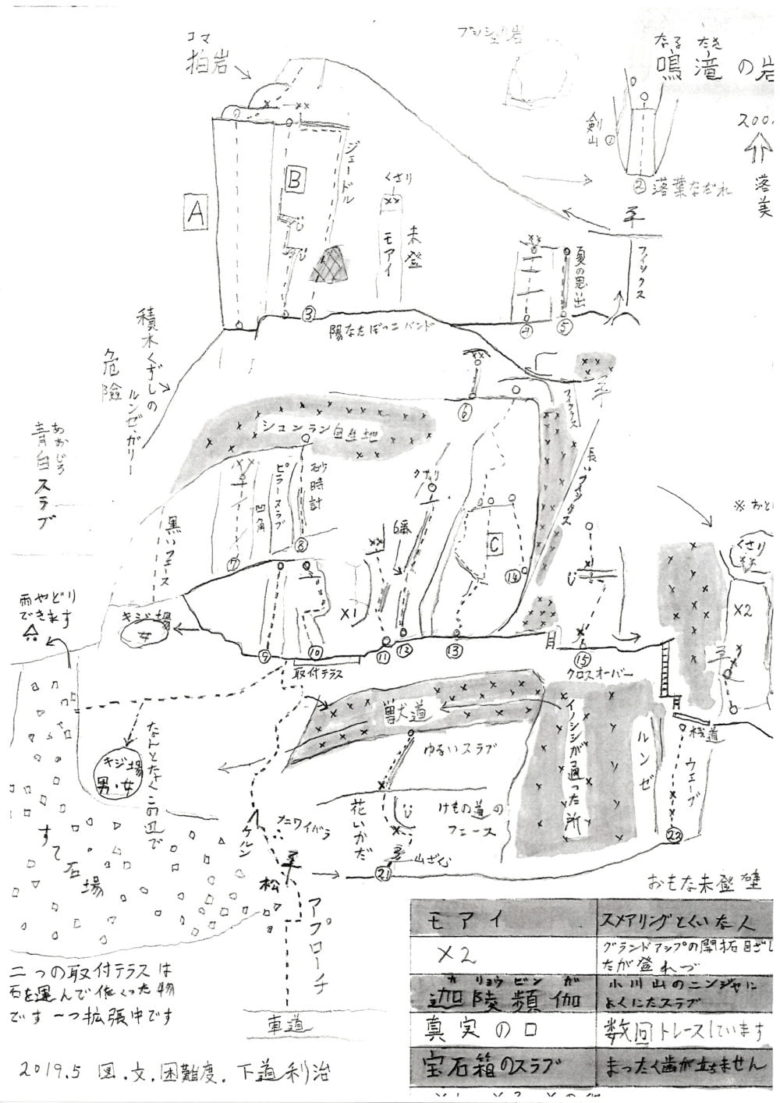

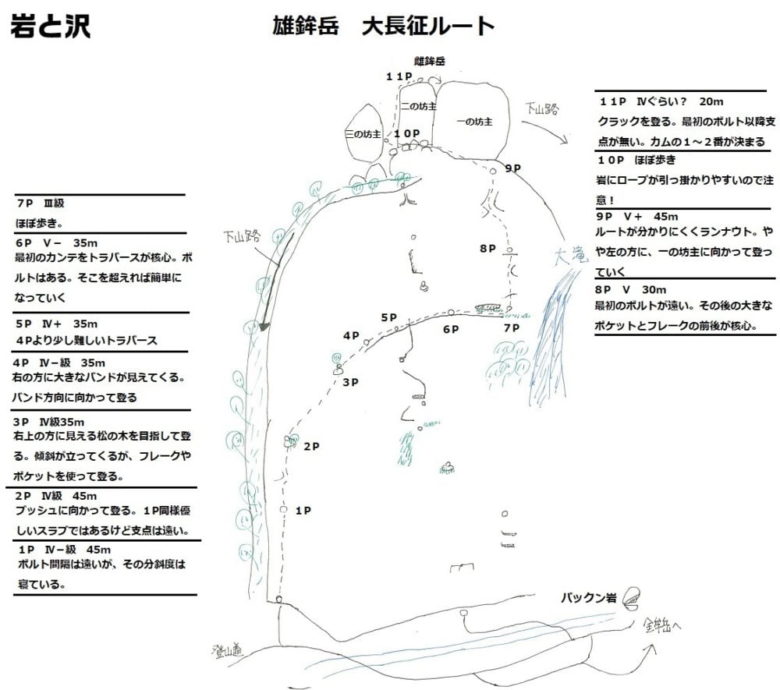

全体図はこちら

クリックで大きくなります。

各終了点に青●を付けました!(1~3pの終了点の位置はおおまかです。)

国土地理院地図はこちら!

今回使ったマルチピッチクライミングのギアについてはこちら!

マルチピッチクライミングに必要なギアや便利なギアなどを網羅的に解説しています!