【赤岳主稜】難易度やトポ図、必要な装備などを詳しく解説!冬季登攀

赤岳主稜は、八ヶ岳の入門的なバリエーションルートです。

入門的といっても、ポイントポイントでクライミング要素の強い登りが楽しめる。

グレードは、昔のトポ図には1級と紹介されている。

僕の個人的な、クライミングだけの体感グレードは難しいところで4級ぐらい。デシマルだと5.7。

冬季なので、あくまでも参考程度にして頂ければと思います。

八ヶ岳は阿弥陀岳北稜が一番簡単なバリエーションだと思いますが、そこは1級下です。

阿弥陀岳北稜よりも少し難易度とピッチ数が上がったとイメージしてもらえれば大丈夫でしょう。

12:00行者小屋発 文三郎尾根→13:30赤岳主稜 取り付き→16:30赤岳山頂→文三郎尾根で下山→18:00行者小屋着

60mのダブルロープ×2、アルパインヌンチャク×5、ヌンチャク×4、終了点構築セット

※ロープは50mでも大丈夫です。

※カムは無くても登れますが、あれば使える。

全体図&トポ図

視界が悪いと取り付きまでのアプローチに迷います。

文三郎を登り、大きく右に曲がるところ辺りからトラバースをします。

今回のトポ図です。

上部岸壁は、僕は右からしか登ったことありません。

他の人の話を聞くと、左の残置ロープのあるところから登ると簡単で速いみたいです。

登攀記録

1p もしかしたら一番難しい登りが、一番最初に

1p目、アプローチのトラバースを登るとハンガー×2がある。

足場はまあまあ安定していたので、ここでセルフをとり、ロープの準備をした。

混みそうな時などは、文三郎で準備したほうがいいかも。

赤岳主稜の最大の核心かもしれない、最初のチョックストーンの登り。

ハーケンがある。

足を乗せる所は、アイゼンの形に岩がえぐれているので分かりやすい。

左に残置のロープがある。(今回は使わず)

登り切った所、左手にハンガーがあります。

ここのポイントを越えれば、次は5mほどの簡単な雪稜。

雪稜を登りきり、右に曲がって岩と雪の道をトラバースで登れば終了点がある。

難しい所は無いが、足運びに気を付けたい。

途中にハーケンがある。

ここが2p終了点。ここの手前、トラバースするところにハーケンあり。

1p終了点の支点もしっかりしている。

2p 簡単な岩場から、岩混じりの雪稜

2p目も、最初の出だし数mは楽しい岩登り。Ⅲ級ぐらいか。

アックスは使わず、グローブ越しに手で岩を持って登れる。(ガバ多し)

岩場から雪稜へ移り変わる所が少し緊張するかも。

岩場を登ると岩混じりの雪稜となる。

アックスが決まりにくいけれど、ガバも多いので手で登れるところも多い。

岩はもろく見えて、意外としっかりしている。

赤い〇のところに、岩に大きく残置ロープの巻かれた終了点がある。

ここでピッチをきる場合は、そこから左の雪稜を登っていく感じになると思う。

今回はここでピッチを切らずに、3pを継続登攀した。

難しくはないが、プロテクションがとれなかったのでヒヤヒヤした。

安全を考えれば、ピッチをきっておいたほうが良いと思う。

3p 簡単だがプロテクションが見つからなかった

赤い〇が3pの終了点。

ハンガー×2と残置ロープがあります。

ここまでの雪稜は難しくは無いけれど支点が取れませんでした。

(見つけられなかっただけで、もしかしたらあるかもしれません)

動画を見直すと、小さめのリスがあるので、もしかしたら超小さめのカムが決まるかもしれません。

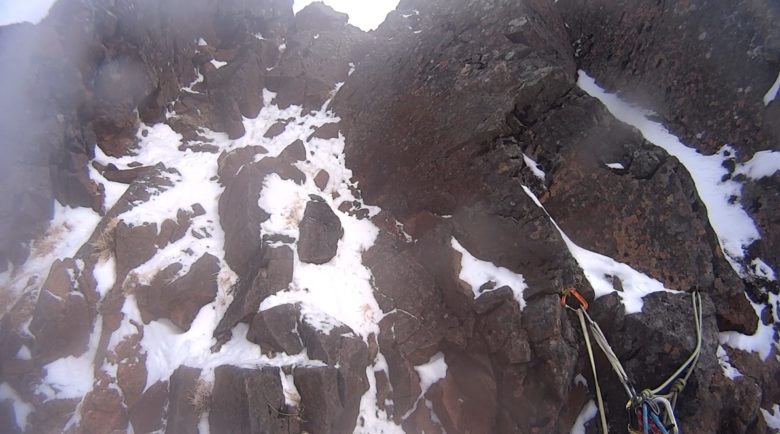

▲登ってきた雪稜

4p 中部岩稜までの簡単な雪稜登り

▲3p終了点から、上部岸壁を撮った写真ですね。

4pは雪稜です。

とくに難しい箇所はありません。

中部岩稜の基部まで登ります。

写真中央に終了点があります。

5p 中部岩稜。簡単な岩場から雪稜へ。

4p終了点はハーケン×2でした。残置ロープもあります。

ここから、写真中央の雪と岩のミックスを5mほど登ります。3級+ぐらいか。

最初の出だしのみ少し迷いますが、思い切って登りたいところ。

あとは見た目ほど難しくなく、快適に登れます。

中間支点は見つけられませんでした。

雪に隠れていたのかもしれません。

岩場を登りきると、すぐに簡単な雪稜となります。

上部岸壁まで簡単な雪稜が続きます。

雪稜を10mほど登ると、ハンガーが1個あります。

上部岸壁の取り付きまでは60mロープでも届きません。

どこか適当な所でセカンドに登ってもらい、コンテで登ると良いのかなと思います。

↑これは2個めのハンガー。

1個しかありませんが、これを終了点に使いました。

支点は雪に隠れたり、ロープが足りない可能性などあるので、早めにピッチを切っても良いと思います。

雪稜を上部岸壁の基部まで2ピッチで登りました。

コンテで登っても大丈夫だと思います。

上の写真の赤〇のところにハンガー×2があります。

緑の矢印の所を今回は登りました。

青い線の所に残置ロープがあります。

緑の矢印のルートよりも、残置ロープのルートの方が簡単で速いとの事でした。

6p 上部岸壁のクライミング。ルートを選べる

6p目の出だしです。

一個前の写真の赤い〇の支点の所ですね。緑の矢印を登っていきます。

最初は簡単。

回り込んだ先はこういった感じになっています。

完全に垂直で、ホールドも足も乏しく難しかったです。Ⅳ級+ぐらいか。

登り切ったところに終了点があります。

中間にハーケンがありましたが、終了点までランナウト。

写真を見てみると、右手にハンガーが見えるので、そちら側から登ったほうが簡単なのかもしれません。

今回一緒に登ったパートナーは、過去に残置ロープの方から登っているのですが、そちらの方が完全に簡単だったとのことです。

登り切ったところにハンガー×2があります。

7p~8p 簡単な雪と岩のミックスを経て山頂へ

あとは、ロープを外そうかどうか迷う雪稜と岩になってきます。

雪の状態にもよるのかなと思います。

今回は、ロープをつけて、基本的にはコンテで登りました。

少し難しそうなところは岩角でビレーしたりしました。

山頂に到着!

最初は天気が良かったのですが、かなり寒くなりましたね。

充実したクライミングでした!

今回使用したギア

ブルーアイス/ハーファングアルパイン

今回、12本爪アイゼンとしては断トツで軽く、断トツでコンパクトになる

「ブルーアイス/ハーファング アルパイン」を使用しました。

今後のニュースタンダードになりそうなアイゼンです。カッコイイですしね!

詳しくはこちらのブログをご覧ください。

※クリックで別タブで開きます。

ベアール/コブラ

クライミングロープはベアールのコブラですね。

UIAA基準の撥水加工がしてあるにも関わらず、値段が安くて良く伸びるので支点に優しい。

アルパイン向けのダブルロープです。

今回も雪の付着が少なく、安心して使えました。

詳しくはこちらのブログをゴラン下しさい。

※クリックで別タブで開きます。

ブラックダイヤモンド/エンフォーサー

グローブは「ブラックダイヤモンド/エンフォーサー」を使用。

ブラックダイヤモンドのアイスクライミング用グローブシリーズの中で一番温かいグローブです。

カラビナ操作、ロープ操作、アックスの持ちやすさはソロイストよりも少し扱いやすいです。

(劇的によくなるという感じではないです)

僕はサイズMを使用。

寒さに関しては個人差が大きいので何とも言えませんが、

僕の経験から言うと、グローブを良くするよりも血行を改善したほうが効果が大きいです。

(血行の悪い人に限ります)

僕は血行が悪くいろいろ試しましたが、薬剤師さんにも話を聞くとキューピーコーワゴールドが一番いいとの事。

3シーズンぐらい、秋ぐらいからこれを毎日飲むようにしていますが、かなり効果があります。

血行の悪い自覚のある方にはお勧めです。

ではまた!