【基本】マルチピッチクライミングの手順&事前に準備すべきものを解説!

マルチピッチクライミングを始めてみたいけど、手順が不安という人も多いと思います。

経験豊富な人から現地で直接学ぶことが一番ですが、教えてくれる人が周りにいないという人もいると思います。

そんな方のために、元登山ガイドステージⅡ&元登山用品店に勤めていた僕が初心者向けにマルチピッチクライミングの基本的な手順と、岩場に行く前に準備すべきことをご紹介します!

■登山とクライミングの登山計画書の違い

■クライミングについて学べる超優良な書籍の紹介

■基本的なマルチピッチクライミングの手順

■そのほかマルチピッチで覚えておきたい支点やスリングの使い方について

そもそもマルチピッチクライミングとは?GIFで解説!

複数のピッチを登る=マルチピッチクライミング

マルチピッチクライミングを超簡単に言うと、

ロープの長さ(例えば50m)よりも長いルートを登る事を言います。

↑こちらのGIFは、いわゆるショートルート(シングルピッチ)ですね。

↑こちらのGIFが4ピッチを想定したマルチピッチです。

ロープ1回で登っと所を〇ピッチと言います。

1ピッチの長さはルートによって長い・短いがあります。

ピッチ数が増えるほど、時間もかかるし体力も使います。

クライミングに行く前に準備すべきこと

登山計画書を作成・提出をして、パートナーとも情報共有する

クライミングに行く前準備として、登山計画書の作成が重要になります。

登山計画書を作成することで、次の準備もすることができるからです。

■ルートの前情報を調べて、必要なクライミングギアを想定することができる。

■パートナーと持って行くギアなど情報共有する

■事故をした時の為に万が一に備える

計画書の中に持って行くクライミングギアを記入することによって、パートナーと情報共有&出発前の最終確認ができます。

岩場について「え!俺がロープ持ってこなきゃいけなかったの!?持ってきてないよ~!」となったら困りますもんね。

普通の登山とは違うところです。

近くの岩場やトポ図を探すのは書籍もオススメ

エキスパートな人以外は、トポ図をあらかじめ入手しておきましょう。

(※トポ図=岩場のルート図を簡易的に分かりやすくした地図)

インターネットで入手できる場合が多いです。

インターネットに無い場合や、情報があやふやな場合もあります。

そんな場合は書籍を買う事をオススメします。

日本全国の主だった岩場を紹介しているのが、「日本100岩場」です。

初版が2011年なので、比較的新しい情報と言えます。

この本を頼りに近くの岩場を探して、最新情報はインターネットで探したり、その岩場に特化したトポ図があればそれを探すと良いです。

クライミングだけでなく、沢登り対象の谷まで網羅的に紹介しているのが「日本登山大系」です。(全10シリーズ)

情報が古いものが多いです。

情報量がとにかく多いので自分の住んでいる地域の本を買っておくと、一つの読み物としても楽しめます。

クライミングの知識をまなべるオススメ本6選!

本で網羅的に学ぶのもオススメです!

こちらの記事では、本当に役に立つ本を厳選しています。

※クリックで別タブで開きます。

クライミングが対象されている山岳保険に加入しておく

クライミングに限らず、登山(山の中に入る)に行く人は必ず山岳保険に加入しましょう。

オススメはココヘリです。

■発信機がもらえる

■遭難時発信機を持っておけば、日本全国でピンポイントで発見してくれる

■捜索費用は550万円で、山岳保険JIROがセットで付いてくる(2022年~)

■アウトドア用品保証もついてくる(故障や盗難に3万円まで補償してくれる)

遭難した場合でも、発信機を持っていればヘリコプターでほぼピンポイントで発見してくれます。

年間費5,500円+初回入会金3,300円が必要です。

クーポンクードを利用することにより入会金の3,300円が無料になるので、入会がまだの方はこちらからどうぞ。

クーポンコードは【25758 】です。

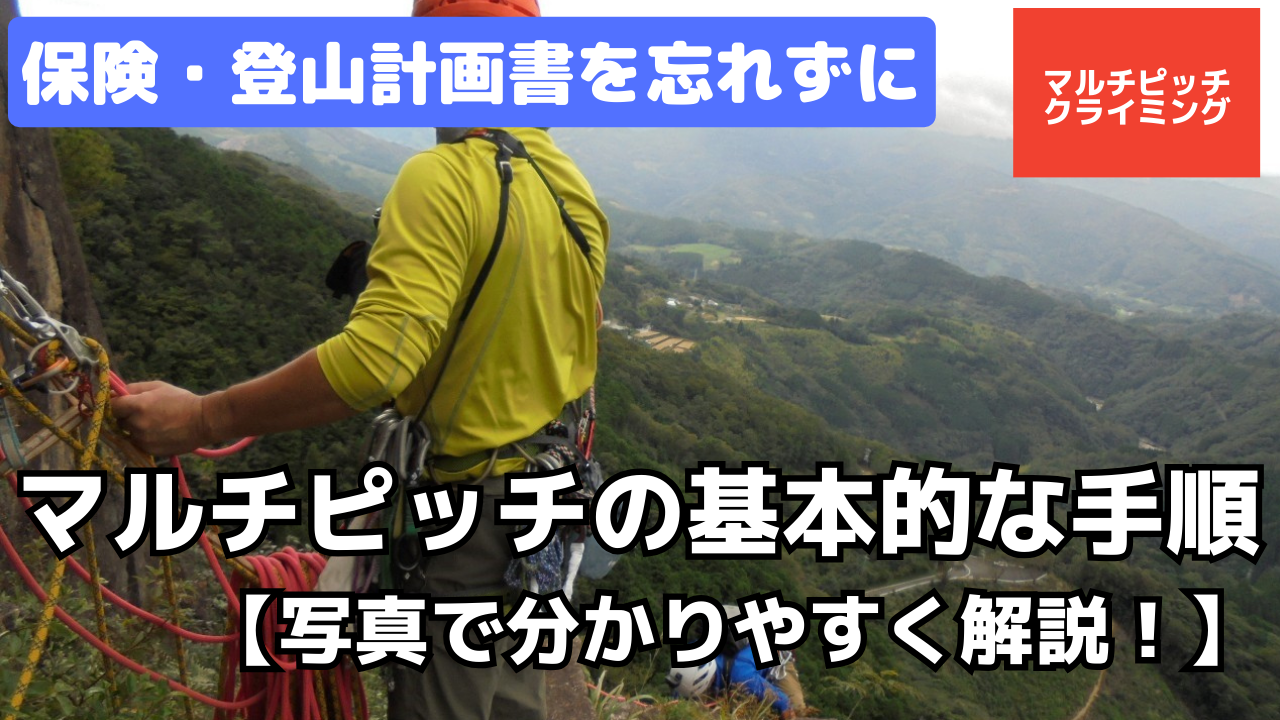

マルチピッチクライミングの基本的な手順

登山計画書を準備して、山岳保険にも入会したら、いよいよ現地でクライミングを楽しみます。

岩場に付く前にパートナーと合流したら(駐車場などで)、簡単に口頭で装備の確認をします。

「ロープ持ってきた?カムは?ヌンチャクは何本?」

足りない装備や忘れ物があれば、早い段階で取りに帰れます。

岩場について気付くよりは良いですよね。

天気の確認もしておくと良いです。

1、取りつきに到着したら、装備の最終確認をする。

岩場の取りつき等でハーネスを装着してギアを準備する段階で、装備の最終チェックを行います。

修正箇所があれば遠慮なく言い合いましょう。

最初に登り始める人をリードクライマー。次に登る人をセカンドクライマー(フォロワー)と言います。

ピッチが変わるごとにリードとセカンドは交代する場合もあれば、交代しない場合もあります。力量によって対応していきましょう。

- ヌンチャクの本数の確認(足りなければパートナーからもらう)

- スリングなど、終了点構築に必要なギアの確認

- プロテクション類の確認

- セルフビレーがとれるように準備をする

- ビレー器具を準備しておく

2、登るためのロープの準備をする。セカンドクライマーはセルフビレーをとる

シングルロープかダブルロープで登るかはルート次第だと僕は考えています。

僕は高難度(5.11台後半みたいな)のルートを登るわけではなく、アルパインなクラシックルートを登ることが多いのでダブルロープを選択することが多いです。

どちらを選ぶか詳しくはこちらの記事で紹介しています。

取りつきの手前でロープをほどきます。

セカンドクライマー側からほどくと、リードクライマー側のロープがロープの束の上に来るのでスルスルとロープを繰り出すことが出来ます。

ダブルロープで登る場合は、ハーネスへの連結を右と左でしっかり分けておきます。

しっかり分けておかないと、ビレイヤー器具のあたりでロープがダマになったりします。

セカンドクライマーは、リードクライマーの墜落に備えてセルフビレーをとります。

リードクライマーは登り始めます。

- ロープを結ぶ

- クライミングシューズを履く

- ギアの最終確認

- ビレーをしてもらって、登り始める

- ロープを結ぶ

- セルフビレーをとる

- ビレーをする

- ビレーが出来たことを伝えて、登り始めてもらう

3、リードクライマーが終了点に到着し、支点構築する。

リードクライマーが無事に終了点まで登ることが出来ました。

トポに記載されているピッチの長さと、自分が登った長さが体感的に同じぐらいだと感じられると良いです。

リードクライマーが終了点に到着したら、まずはセルフビレーをとります。

それぞれ別の支点で、PASとメインロープ(インクノット)でセルフビレーをとります。

長さ調整はメインロープでします。

PASが衝撃を吸収してくれる物ならPASで長さを調整しても良いですが、そうでないならメインロープで衝撃を吸収してほしいからです。

メインロープでのセルフビレーのヌンチャクは安全環付きを推奨されることもあります、

セルフを2つ取るなら、安全環がなくても良いというが僕の考えです。

セルフが取れたら、「ビレー解除」とセカンドクライマーに伝えます

終了点をスリングなどで構築します。

終了点は自分の肩の高さぐらいで構築をすると操作がしやすいです。

スリングが長すぎると操作がしにくくなる場合が多いので、スリングの長さは80cmがオススメです。

セカンドクライマーのビレー解除が確認できたなら、ロープを引き上げます。

カラビナを付けるとロープアップがしやすくなる時もあります。(キンクしやすくなります)

引き上げたロープはセルフビレーにしているメインロープに振り分けます。

振り分けたロープがあまりに長すぎたりスルスルと落ちてしまうと、岩角に引っ掛かったりしてトラブルに合う可能性が出てくるので注意しましょう。

セカンドクライマーはロープがダマになったまま上がらないように見ておきます。

ロープが上がり切ったら「ロープいっぱい」とリードクライマーに伝えて、登る準備を始めます。

- PASとメインロープでセルフビレーをとる。(それぞれ別の支点で)

- セルフビレーがとれたら、ビレー解除と伝える

- 終了点をスリングなどで構築する

- ビレー解除が確認できれば、ロープを引き上げる

- リードクライマーから「ビレー解除」と聞こえたらビレーを解除する。

- ロープが引き上げられ始めるのを確認する

- ロープがダマにならないようにちゃんと引き上げられるのを確認する

- ロープが全部上がったら「ロープいっぱい」と伝える

- 登り始める準備を始める(靴を履いたり)

4、終了点でビレー器具をセットし、セカンドクライマーに登り始めてもらう

ロープが全部上がったのを確認出来たら、ビレー器具をセルフビレーの上側にセットします。

終了点のスリングが長すぎるとビレー器具の操作がしにくいです。

ビレーしているロープをいっぱいに引き上げ、テンションがかかったことを確認してセカンドクライマーに「ビレーOK」と伝えます。

セカンドクライマーはビレーがされたのを確認できたら、登り始めます。

- ロープが全部引きあがったのを確認する

- ビレー器具にロープをセットする

- ビレー器具がセルフビレーの上側にくるようにする

- ビレーロープを引っ張り、「ビレーOK」とセカンドクライマーに伝える

- クライミングシューズを履く

- リードクライマーから「ビレーOK」と聞こえたら、セルフビレーを解除する

- 「登ります」と伝えて登り始める

- 2~3m登り、ロープがちゃんと引き上げられるか(ビレーされているか)確認する

- 確認できたら登り続ける

4、セカンドクライマーが終了点に到着し、次のピッチの準備をする

セカンドクライマーが無事に終了点に到着しました。

まずはセルフビレーをとります。

リードクライマーの時と同じで、PASとメインロープをそれぞれ別の支点で取るのがベストです。

メインのセルフはメインロープです。

ギアの受け渡しをします。

ギアは落とさないように、1つずつ慎重に受け渡しを行います。

相手が忙しそうなら、終了点やPASにかけてあげてもOKです。

リードクライマーが交代しない場合と交代する場合で手順が少し異なります。

リードクライマーが交代しない場合(リードクライマーが引き続き次のピッチを登る)がこちら

- セカンドクライマーがセルフビレーをとるのを待つ

- セカンドクライマーからヌンチャクなどのギアをもらう

- 振り分けたロープをセカンドクライマーに渡す

- ビレーをしてもらう

- セルフビレーをとる

- リードクライマーにヌンチャクなどのギアを渡す

- リードクライマーから振り分けたロープをもらう

- リードクライマーのビレーをする

リードクライマーが交代する場合(つるべで登ると言います)はこちらです。

- セカンドクライマーがセルフビレーをとるのを待つ

- セカンドクライマーにヌンチャクなどのギアを渡す

- ビレー器具を終了点から一度外し、ボディービレーに切り替える(ハーネスのビレイループに付け替える)

- セカンドクライマーに登ってもらう(セカンドクライマーはリードクライマーに変わる)

- セルフビレーをとる

- リードクライマーからヌンチャクなどのギアをもらう

- リードクライマーがボディビレーに切り替えるのを待つ

- 登り始める(リードクライマーに変わる)

ギアの受け渡しが終わったら、ビレーをします。

5、リードクライマーが次のピッチを登り始める

リードクライマーが登れる準備が整いました。

最初に登る人がリードクライマー、次に登る人がセカンドクライマーとなるので、ピッチごとに呼び名が変わります。

終了点で使ったスリングが空きとなったなら、まとめて次のピッチに持って行くと便利です。

(終了点セットと僕は呼んでいます)

流動分散を柔軟にとれる終了点セットなら、こうすることで、次の終了点の構築が一瞬で終わります。(支点次第では作り直す必要あり)

登り始める前から、あらかじめ終了点を作っておくのもオススメです。

その場合、リードクライマーとセカンドクライマーで終了点セットを1個づつ持っておくのも良いです。

流動分散が柔軟にとれる終了点の構築方法はこちらの記事で紹介しています。

リードクライマーは0ピンをとってから登り始めます。

こうする事で、1ピン目前にフォールした場合セカンドクライマーが下側に引っ張られるのを防ぎます。

(写真ではダブルロープを二本通していますが、状況により1本でも良い。1本の方がロープが良く伸びてくれて、衝撃を吸収してくれるからですね。)

0ピンでは墜落係数を減らす事は出来ないので、リードクライマーは1ピン目をなるべく早く、強固に取る必要があります。

そうすることで、クライマーと終了点にかかる衝撃を少なくすることが出来ます。

以上の手順を繰り返して、山頂(トップ)を目指して登り続けます。

お疲れ様でした!

スリングでの終了点や中間支点の作り方&支点の種類について

スリングでの中間支点と終了点の構築方法や支点(アンカーボルト)の種類については、奥が深いので別の記事に詳しく書いています。

どちらも、マルチピッチクライミングをする上では必須の知識です。

支点の信頼度や種類についてはこちらの記事で詳しく解説しています↓↓

※クリックで別タブで開きます

スリングを使った終了点の作り方や、中間支点の作り方の知識は必須なのでぜひとも読んでくださいね。

特にマルチピッチクライミングではスリングの知識は必須とも言えます!↓↓

※クリックで別タブで開きます。

いざ、マルチピッチクライミングの世界へ!

マルチピッチクライミングの最大のだいご味は、クライミングで山頂に突き抜ける事だと思います。

(必ずしも山頂に抜けれるわけでは無いですが・・・)

ジムなどでは決して味わえない体験ができます!

このページではクライミングについて記述していますが、

クライミングは危険を伴うスポーツなので、思わぬ勘違いや間違った情報で重大な事故を起こす危険性が伴っています。

マルチピッチの技術習得一番の方法は、経験豊かな人と一緒にマルチピッチクライミングに行くことです。

そのための最初のステップになれればいいなと思います。

こちらの記事では、マルチピッチクライミングに必要なギアを網羅的に解説しています。

ではまた!